Le livre, richement illustré en utilisant des archives personnelles, inclut six CD, avec l’intégralité des enregistrements d’Arthur Paredes (1899-1980), environ 20 enregistrements inédits ainsi que des enregistrements réalisés depuis 1905 par différents interprètes, dont certains contemporains.

L’œuvre, éditée par Tradisom Produções Culturais, est présentée aujourd’hui à 18 heures, à la Sociedade Portuguesa de Autores, à Lisbonne.

Arthur Paredes « est un grand mythe, encore aujourd’hui, surtout dans l’académie de Coimbra, mais sa vie était un grand mystère », a déclaré l’auteur à l’agence Lusa. Pour le chercheur, c’est Arthur Paredes qui « donne finalement une grande autonomie à la musique de Coimbra », reconfigurant la tradition et « prêtant à la guitare une dimension orchestrale et concertante qui n’était pas pleinement établie ».

En se référant aux six CD inclus dans le livre, qui ressuscitent le matériel survivant, António Manuel Mendes a regretté que « beaucoup de choses [d’Arthur Paredes] ne soient pas enregistrées ».

« Mon fil conducteur et guide par rapport aux CD qui accompagnent le livre, en ce qui concerne Arthur Paredes, a été de remastériser diverses sources sonores antérieures au jeune Arthur Paredes et coexistant à l’époque où il s’est imposé, en 1920, afin de mieux le comprendre ; [vérifier à travers les enregistrements] en quoi il se distingue, en quoi il converge, en quoi il réplique, dans ce qui est nouveau en lui ».

« Pour ce qui concerne Arthur Paredes l’idée était de récupérer tout ce qu’il avait enregistré, d’une part et, d’autre part, de faire connaître tout ce qu’il n’avait pas voulu enregistrer commercialement, mais qui se trouvait dans des collections privées, des bobines de répétition… Tout cela doit être porté à la connaissance ».

L’auteur reconnaît que si le musicien était vivant, il pourrait ne pas être d’accord, « parce qu’il était perfectionniste », mais il présente « un ensemble considérable de sources qui, jusqu’à cette édition, n’étaient pas connues du grand public ».

« Beaucoup des répétitions [qui apparaissent maintenant] aident à comprendre la construction du génie qu’a été Arthur Paredes », a assuré António Manuel Mendes.

Arthur Paredes est le père du guitariste et compositeur Carlos Paredes (1925-2004), en soulignant António Manuel Mendes « l’ADN, une génétique » qui vient depuis l’arrière-grand-père de Carlos Paredes, António Paredes.

Le chercheur a attiré l’attention sur le contexte différent dans lequel Arthur et Carlos Paredes ont développé leurs carrières.

« Carlos [Paredes], lorsqu’il a commencé à s’imposer, surtout au Portugal, a profité d’un ensemble de nouveaux instruments médiatiques allant du cinéma à la télévision, du documentaire sonore à l’audiovisuel, au théâtre. Il a beaucoup œuvré dans le théâtre d’intervention politico-social. L’ère du vinyle avait un autre potentiel avec ces disques de masse, au niveau des grandes salles. Carlos Paredes bénéficiait déjà d’instruments sonores d’amplification, qui n’existaient pas à l’époque de son père, et il en tirait un grand profit ».

António Manuel Mendes se souvient des premières sorties « de grande envergure » à l’étranger de Carlos Paredes : il est allé à Cuba, à l’Opéra de Sydney, en Australie ; en 1967, il a joué au Festival de Cannes et est resté presque un mois à l’affiche de l’Olympia, à Paris. Malgré les moyens existants, déplore l’auteur, de ces prestations, rien n’a été enregistré ou filmé, ce qui est déplorable ».

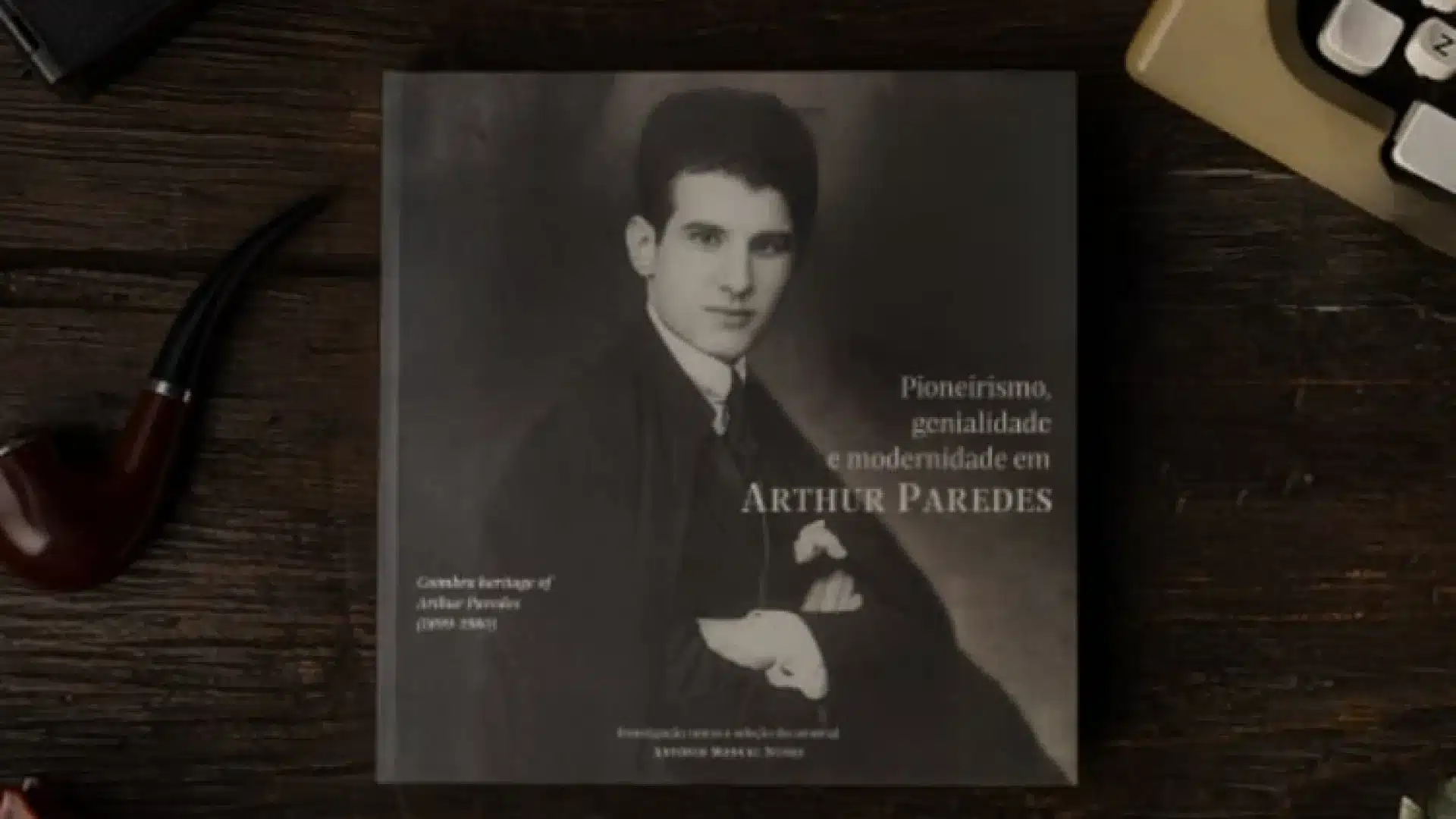

Concernant l’œuvre « Pioneirismo, Genialidade, e Modernidade em Arthur Paredes », António Manuel Mendes a mis en avant la manière dont il contextualise le musicien de Coimbra et « l’univers qu’il a créé ».

L’auteur énumère en détail tous les acteurs de la musique de Coimbra, des ranchos de la ville à l’académie, jusqu’au théâtre de revue, très centré sur le théâtre improvisé et amateur, une tradition de la ville également maintenue par les étudiants, notamment ceux qui terminaient leurs études, prenant congé avec une revue à la portugaise, avec une grande composante musicale, et dans ce contexte sont apparues les ‘Baladas da Despedida’.

Contextualiser est pour le chercheur « une obligation ; comme composer le squelette avec la chair et le sang ». « Je devais le faire. C’est, en fin de compte, un engagement éthique que j’ai pris dans les années 1980, avec certaines personnes qui connaissaient Arthur Paredes et ont travaillé avec lui, il devait y avoir un effort presque pédagogique pour le porter à la compréhension ».

Arthur Paredes « était un homme très mystérieux, profondément réticent à la publicité, à la photographie, et c’était une façon d’être dans la vie qu’il a beaucoup transmise à son fils ».

« Ce qui est de la vie privée reste dans la vie privée et Carlos avait aussi ce grand secret, par rapport à ses mariages, à ses enfants, à ce qui s’est passé en prison à Caxias et à Aljube [à Lisbonne]. Il y avait en fait ce secret sur la vie privée, ce qui m’a beaucoup compliqué l’accès à la connaissance, il a été très difficile de retrouver cette famille », a-t-il déclaré.

En réalité, il s’agit d’une dynastie de musiciens depuis l’arrière-grand-père de Carlos Paredes, António Paredes, originaire d’un village du district de Mealhada, qui s’est installé à Coimbra pour travailler comme charpentier « et était déjà un guitariste populaire ».

La dynastie se poursuit à travers ses fils, et tant Gonçalo, père d’Arthur Paredes, que l’autre fils, Manuel Rodrigues Paredes, retrouvés dans les CD, « étaient des guitaristes de grande renommée ».

Dans cette œuvre, le chercheur cherche à caractériser l’univers musical de Coimbra, en se présentant comme « l’auteur principal qui insiste sur cette distinction entre la chanson et le fado de Coimbra », depuis qu’il a commencé à étudier à Coimbra dans les années 1980 et l’a conservée dans ses études et essais.

En 1999, il a publié ‘No Rasto de Edmundo Bettencourt, uma Voz para a Modernidade’, dans lequel il a souligné « cette question de Bettencourt et d’Arthur Paredes, son guitariste soliste, qui avaient opéré une rupture avec le passé et avaient amené cette musique à une autre dimension » – musique qu’on peut appeler « plus correctement la chanson de Coimbra, englobant dans cette désignation certaines musiques ayant un certain caractère de fado ».

Selon l’auteur, dans la tradition de Coimbra et de l’université, « jusqu’aux années 1990, quand on parlait de ‘Paredes’, il s’agissait d’Arthur Paredes », tandis que « dans le contexte de Lisbonne, dans le contexte journalistique », Paredes était Carlos – « beaucoup sous l’influence d’Amália Rodrigues, qui a rencontré Carlos Paredes en 1966, et c’est elle qui l’a invité à aller à l’Olympia », à Paris. « Amália a commencé à se référer à Carlos comme ‘le Paredes’ et l’expression a pris ».

Ainsi, selon le chercheur, « il y a une période de 30, 40 ans » où coexistent « deux Paredes » : celui référencé par Coimbra, Arthur, et celui référencé par les médias, Carlos Paredes.

Arthur Paredes n’a pas eu d’éducation musicale formelle et sa profession était celle de fonctionnaire de l’ancien Banco Nacional Ultramarino.

L’école technique de Carlos Paredes, à la guitare, lui venait de son père, soutient António Manuel Mendes, mentionnant que la « grande main, cette paluche de Carlos, avec des doigts très longs et des ongles naturels », était comme la main de son père : « Ce type de main, ainsi que la manière de placer la main, d’attaquer les cordes vient du père », de qui Carlos Paredes était le deuxième guitariste.

Selon António Manuel Mendes, il y a une composante génétique dans la génialité que le père transmet au fils, « et une série de comportements qui s’observent chez l’un et l’autre, par exemple le déficit d’attention énorme, le manque de sens pratique face aux choses de la vie quotidienne, cette compulsion pour répéter trois, quatre heures quotidiennement, l’attitude de privation quand ils restaient sans instrument, trois, quatre jours sans jouer. Ce sont des stigmates qui se trouvent chez l’un et chez l’autre », a-t-il dit.

En se référant à la composition, l’auteur a affirmé « qu’Arthur se préoccupait du sens presque mathématique du rythme – ses compositions apportent la rigueur du sens du tempo ». « Jusqu’à [l’apparition d’Arthur Paredes], les guitaristes de Coimbra jouaient avec beaucoup de lenteur, parfois ne respectaient pas le tempo ».

« Arthur Paredes s’éloigne de ces codes, c’est un homme très mathématique, très au métronome, très soucieux de pousser les chanteurs, de fouetter la musique avec des accords très rigoureux ; il y a en lui une certaine rage qui vient du fait d’avoir perdu sa mère étant très jeune, et son père, à 15, 16 ans. Il y a une révolte en cet homme qui se traduit dans sa manière de jouer, d’interpréter ».

Selon le chercheur, Arthur Paredes a fait une coupure épistémologique dans la tradition musicale de Coimbra, « sans aucun doute ».

« Il naît dans la tradition de Coimbra, conserve certaines traditions, mais ensuite il traite complètement, reconfigure cette musique en prêtant à la guitare une dimension orchestrale et concertante qui n’était pas pleinement affirmée, et finit par donner une grande autonomie à la musique de Coimbra ».

Arthur Paredes a appris à jouer de la guitare à 10 ans, « mais il était déjà solidement familiarisé ».

« Il a systématisé l’accordage de la guitare qui reste dans un ton plus grave, plus doux, plus proche de la voix de baryton, ce qui permet aux voix de 1er et 2e ténors de briller, car se forme une sorte de duo entre cette masse instrumentale un peu plus basse et les voix masculines, qui sont dans un registre plus élevé ».

À Lusa António Manuel Mendes a souligné qu’il n’est pas musicien et « que ce n’est pas une œuvre centrée sur l’analyse musicale de l’œuvre accompagnée de partitions, ce n’est pas non plus une œuvre de musicologie, c’est plutôt du domaine de l’histoire de la culture et des mentalités, de l’anthropologie culturelle cherchant à faire une grande diffusion d’Arthur Paredes, mais laissant la porte ouverte à de nouvelles approches, plus techniques et méthodologiques ».

António Manuel Mendes est né aux Açores, en 1965. Professeur et chercheur, il a été consultant de divers projets, organisateur de spectacles d’hommage et d’évocation dans le cadre de l’histoire de la Canção de Coimbra et superviseur de travaux académiques. Il a commencé ses recherches autour de la Canção de Coimbra en 1987.

Parmi les ouvrages qu’il a signés, figurent ‘Flávio Rodrigues da Silva, fragmentos para uma guitarra’ (2002), en co-auteur avec José Paulo, ‘A Canção de Coimbra no século XIX / 1840-1900 (2002)’, ‘A viola vai na rua – memória sobre a viola toeira’ (2016), encore inédit, et ‘Repertório estrófico da Canção de Coimbra 1840-2015’, en co-auteur avec José Anjos de Carvalho (2018).