« Le Portugal a cessé de regarder ses anciennes colonies en termes de registres historiques », a déclaré à l’agence Lusa la chercheuse Inês Ponte, coordinatrice des Archives d’Histoire Sociale (AHS) de l’Institut de Sciences Sociales de l’Université de Lisbonne (ICS-ULisboa), qui contient des documents relatifs aux mouvements nationalistes africains, entre autres.

Ce désintérêt pour les anciennes colonies de la part du Portugal, pays qui vivait il y a 50 ans un processus révolutionnaire en cours, a coïncidé avec le moment où les pays libérés ont décidé d’écrire leur propre histoire, en raison de la méfiance envers le récit raconté par le colonisateur.

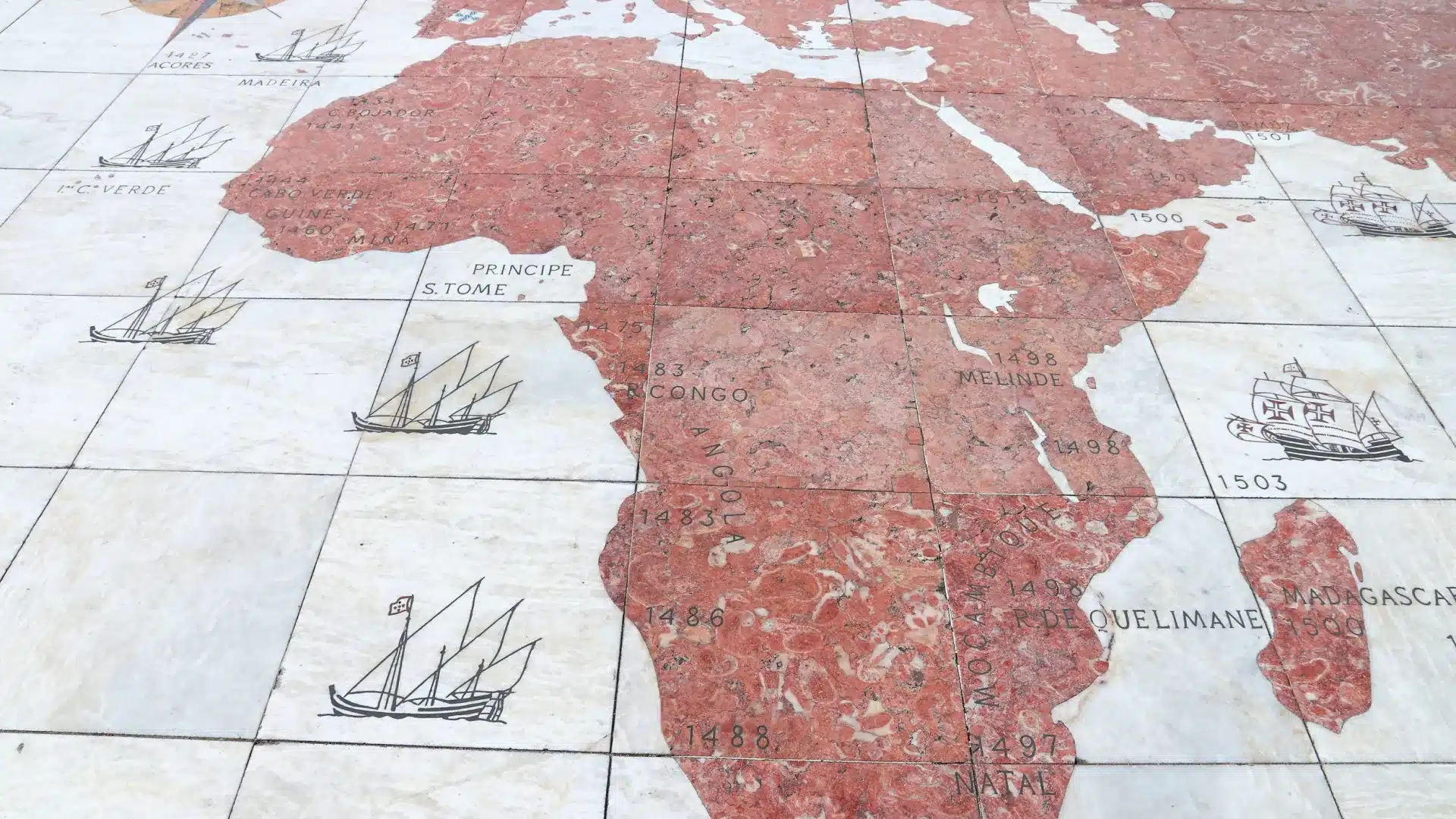

« Les archives, en tant qu’outil de l’appareil d’État, ont effectivement été un outil important dans le processus de domination coloniale », a déclaré à Lusa Matheus Serva Pereira, chercheur à l’ICS-Lisboa.

« C’était un inventaire sur les peuples ; mais quand vous faites un inventaire, le mot même le suggère, c’est une imagination de ce qui est et pas nécessairement un portrait fidèle de la réalité, mais un regard du point de vue du colonisateur », a-t-il ajouté.

Malgré la demande post-coloniale de ces pays en quête de leur histoire, comptant pour cela sur des témoignages vivants, les conflits internes qui ont suivi ont interrompu le processus de collecte et de traitement des données, dont certaines commencent maintenant à susciter la curiosité, voire l’étude de certains chercheurs.

Inês Ponte et Matheus Serva Pereira ont organisé en mai un séminaire dédié aux « Archives de la Révolution », qui a réuni des participants avec des expériences différentes dans chacun des Pays Africains de Langue Officielle Portugaise (PALOP).

La rencontre a révélé ce qui est en cours et ce qui reste à faire pour préserver les mémoires de ces peuples, ainsi que leur forte détermination à les conserver correctement.

Si les archives coloniales contiennent beaucoup d’informations, ce n’est pas le cas pour le passé plus récent, c’est-à-dire après les indépendances de ces anciennes colonies portugaises.

Quant à la documentation produite par les mouvements nationalistes, une grande partie se trouve hors du Portugal et des pays d’origine des mouvements, en raison de l’exil de plusieurs de leurs membres.

Ainsi, le Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a produit des documents en Guinée-Conakry, au Sénégal, le Mouvement Populaire de Libération de l’Angola (MPLA) en Tanzanie, Algérie, Brésil, États-Unis, France, Chine…

Ces mouvements, une fois au pouvoir, ont ensuite essayé de monopoliser la mémoire, défendant des récits uniques, comme la plupart des partis qui ont alors pris le gouvernement.

Concernant le fonds des Archives d’Histoire Sociale (AHS), Inês Ponte indique qu’il est évident comment le « PREC a absorbé toute l’attention du Portugal sur lui-même ».

« C’est impressionnant. Parfois, je regarde le catalogue de l’AHS et je dis que, dans cette archive, l’Angola est encore en guerre, n’est pas encore arrivé à la paix, n’est pas encore arrivé à 2002 », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter : « Il y a un laps de temps et de contenu, un désintérêt absolument radical » après les indépendances, qui complètent cette année un demi-siècle, à l’exception de la Guinée-Bissau, qui l’a proclamé unilatéralement en 1973.

« Le Portugal a cessé de regarder ses anciennes colonies en termes de registres historiques, si l’on regarde l’AHS, qui est une archive très spéciale », ce qui est probablement aussi arrivé à d’autres, a-t-elle indiqué.

Inês Ponte identifie un « intérêt croissant pour ces thèmes coloniaux, la décolonisation et la période post-indépendance » et même sur les pays eux-mêmes.

« On ressent une curiosité croissante à connaître, par exemple, l’Angola, mais pas seulement ce qu’était l’Angola colonial, mais aussi ce qu’est l’Angola d’aujourd’hui, les indépendances et les parcours que ces différents pays ont suivis », a-t-elle poursuivi.

« Il y a un moment où nous devons expliquer aux jeunes générations ce qu’a été le colonialisme portugais, qu’elles n’ont pas vécu, et où les jeunes commencent à être curieux du présent de ces pays.

Pour Matheus Serva Pereira, les archives se sont enrichies avec la déclassification de certains documents, qui permet aux chercheurs d’y accéder, et aussi avec les dons de collections, qui révèlent souvent des informations jusqu’alors inconnues parce qu’elles étaient privées.

Initialement nommé Archives Historiques des Classes Travailleuses, l’AHS a été fondé en 1979 et ses collections couvrent des sources pertinentes pour l’étude de l’anarchisme, du corporatisme, du féminisme, du mouvement étudiant, des mouvements nationalistes africains, du colonialisme portugais ou du processus révolutionnaire portugais.