Le Musée National de la Musique, qui pendant près de trois décennies occupait un espace à la station de métro Alto dos Moinhos, à Lisbonne, a déménagé vers l’espace palatial de l’Édifice Royal de Mafra, utilisé par l’École des Armes au XXe siècle.

« Mais cela fait plusieurs décennies que l’espace est vide, car il n’avait plus de fonction, et donc, en ce sens, nous avons été très heureux de pouvoir emménager ici, car c’est aussi une façon de réhabiliter un espace qui est un patrimoine mondial et qui, pour toutes les raisons, mérite cet honneur, ce nouvel avenir, cet avenir sonore musical », a raconté Edward Ayres d’Abreu, le directeur du musée, lors d’une visite guidée dans les coulisses de l’installation.

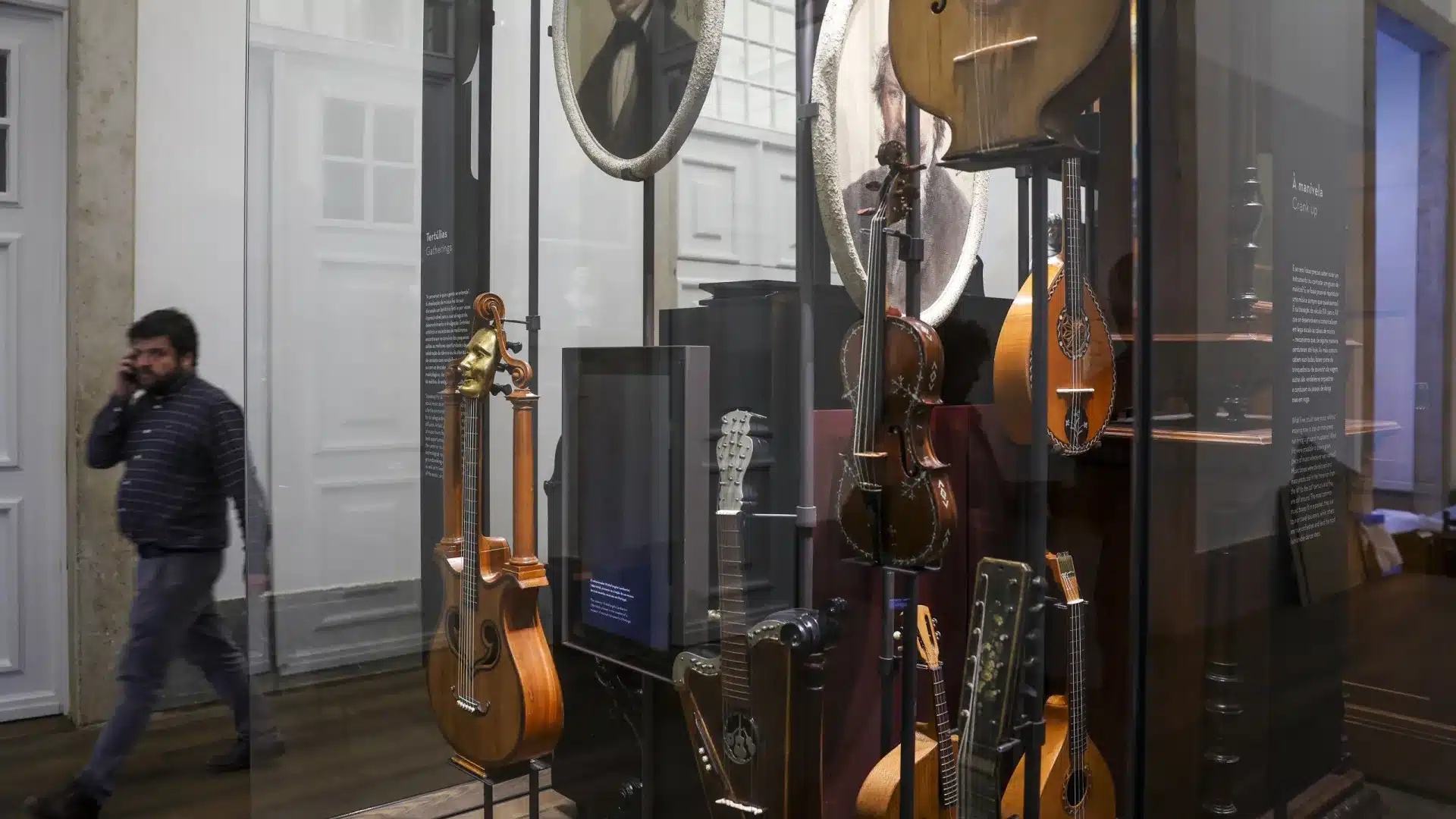

L’entrée se fait par un couloir froid et austère, aux grandes voûtes, imprégné d’une odeur de peinture et de bois, qui mène à l’espace muséologique, composé de 15 salles d’exposition réparties sur deux mille mètres carrés, où de grandes vitrines de verre abritent des centaines d’objets organisés pour former une « collection vivante ».

« Nous exposerons environ 500 objets, pas seulement des instruments de musique, mais aussi des outils de construction d’instruments, nous avons plusieurs tableaux, iconographies variées, partitions, phonogrammes, qui offrent au visiteur ce voyage à travers la musique au fil des siècles et des régions », a déclaré le directeur.

Le musée comprend également une autre grande zone, d’environ sept mille mètres carrés, qui abritera les réserves et proposera des espaces communs, tels qu’une cafétéria et une boutique.

Marquant une différence par rapport à ce qu’était auparavant le musée, cette exposition est organisée « non en fonction de l’aspect technologique de l’instrument, mais en fonction des usages que ces instruments ont connus dans certains contextes privilégiés ».

Le musicologue a expliqué que les collectionneurs ont tendance à classer les instruments selon le son qu’ils produisent, mais ici ils ont conclu que « l’aspect technologique importe peu », mais plutôt « qui a joué ces instruments, quand et dans quel contexte ».

« Nous parlons, par exemple, de l’idée de transcendant, de l’idée de pouvoir, de la manière dont la musique peut être un instrument de représentation d’un État, de la façon dont la musique peut être un moyen d’atteindre un au-delà quelconque », une « expérience qui nous invite à repenser la place de la musique dans notre quotidien », a affirmé Edward Ayres d’Abreu.

C’est pourquoi les visiteurs réalisent le souci de la conservation de dialoguer des instruments apparemment contrastés, comme des pièces classiques à côté d’un autoportrait de l’ex-rappeur Allen Halloween, des specimen de reco-reco à côté de sifflets de Barcelos, des instruments du XIIe siècle à côté d’autres du XXIe siècle, des instruments portugais à côté d’instruments chinois, africains et d’autres pays européens.

« Justement parce que, malgré leurs contrastes et leur distance apparente, pour une raison quelconque, ces instruments sont en fait très proches, ils ont été utilisés dans des contextes similaires, à des fins similaires, et c’est cette richesse, ce dialogue riche entre objets distants que nous voulons mettre en lumière ».

Le Musée de la Musique revitalisé compte des pièces prêtées par le Musée des Azulejos, le Musée National de Soares dos Reis, le Musée des Biscainhos, le Musée de la Musique Mécanique, le Musée d’Art Contemporain et des collectionneurs privés.

Dans le calme apparent du musée encore fermé au public, le contraste se fait aussi entre l’organisation des salles déjà terminées avec leurs vitrines illuminées et vibrantes de vie et de couleur, et le désordre engendré par les caisses empilées, les cartons dispersés et les enchevêtrements de câbles, fils et plastiques étalés au sol.

Une de ces salles, appelée « Pluralité d’écoutes », est un salon immersif où le visiteur « est invité à entrer dans un espace entouré de 22 colonnes de son, avec quatre écrans LED géants. Au centre se trouvent des dispositifs qui traduisent le son et les vibrations tactiles, perceptibles avec les mains et les pieds », a-t-il expliqué.

Dans cet espace multimédia, où passeront également des documentaires, l’activité était encore intense, quelques jours avant l’inauguration, avec des hommes munis de divers outils perchés sur des échafaudages ou montant et descendant des escabeaux pour installer de grandes et lourdes rideaux, du haut en bas, le long des murs, « très importants pour le contrôle acoustique ».

« Un traitement des voûtes a déjà été fait pour réduire la réverbération et maintenant les rideaux vont encore mieux aider », a expliqué le responsable.

Ce projet est une autre des initiatives pour le nouveau musée : en faire un espace multisensoriel et inclusif, raison pour laquelle, en plus de permettre de ressentir le son, une autre salle offrira une expérience olfactive, il y aura un vidéoguide en langue des signes portugaise, une audiodescription pour les aveugles et des gilets vibrants qui amplifient et renforcent les vibrations ressenties avec les mains et les pieds.

À la lumière de cette perspective interactive, chaque salle aura au moins un instrument que le visiteur pourra jouer, dont le premier est un gong, avec trois maillets différents pour produire divers sons.

« L’instrument pour le musicien devient une partie de son corps. Il est intéressant que le visiteur le réalise, prenne un tuba ou un petit flûtiau [disponibles dans l’une des salles], essaie le son, le poids ou simplement joue avec eux ».

Deux hommes passant par la salle, transportant un grand objet enveloppé dans du papier blanc, ont été interpellés par le directeur du musée, qui leur a demandé de montrer cette « réplique exacte d’une harpaneta du XVIIe siècle qui sera exposée dans une des vitrines ».

L’un de ces hommes est l’auteur de la pièce, le fabricant de cordophones Orlando Trindade, qui a aussi réalisé plusieurs interventions de restauration et a fabriqué cet instrument pour permettre aux visiteurs de le jouer.

« J’ai essayé de faire le plus semblable possible à l’original, mais avec ma touche. Je n’avais jamais fabriqué de harpaneta, c’était la première fois », a-t-il raconté, démontrant comment en jouer.

Parmi les centaines de pièces exposées, certaines ont retenu l’attention particulière du directeur du musée lors de la visite, comme un violoncelle Stradivarius de D. Luis, un Regal, qui est « un joyau » du XVIe siècle, prêté par l’Académie des Sciences de Lisbonne et dont l’origine est inconnue, un pianoforte de table qui est le plus ancien de la péninsule ibérique, deux tambourins anciens peints par D. Carlos ou un clavecin de Luis XVI.

La recherche menée par l’équipe au cours des deux dernières années, depuis que le musée a fermé à Lisbonne, en raison du projet de déménagement, a permis « de mieux connaître la collection » et de découvrir « des faits très importants, comme des datations erronées, des attributions incorrectes, et même le nombre d’instruments a été révisé », a révélé le directeur.

« Dans le cadre de notre campagne de restauration et de conservation des instruments, nous avons découvert des éléments très importants et nous devrions lancer le processus de classification de certains objets en tant que Trésor National, car ce sont des objets extrêmement rares, technologiquement défiants pour leur époque, en excellent état de conservation et extrêmement importants pour la compréhension de ce qu’était et, dans une certaine mesure, ce que pourrait être l’Histoire de la musique au Portugal », a-t-il souligné, indiquant qu’il parle d’environ une demi-douzaine de pièces.

Une des grandes surprises a été la découverte d’un cacophone, « un instrument curieux et sophistiqué, qui n’existe nulle part ailleurs », et dont l’origine n’a été identifiée qu’après une recherche minutieuse : un amateur presque inconnu travaillant dans une poterie à Alcoutim.

En cours d’installation se trouve également une « salle qui parlera de la voix en tant qu’instrument », avec mégaphone, lamiré, instruments multimédias et même un Drilbu, qui marque la récitation dans les pratiques religieuses hindoues.

Edward Ayres d’Abreu regarde autour, vers les salles à terminer, l’effervescence des personnes qui finalisent les installations, les cartons et matériaux éparpillés, les débris à ranger et à nettoyer, quelques jours avant l’inauguration prévue pour samedi, à partir de laquelle les entrées seront gratuites jusqu’à la fin du mois de novembre.

Questionné sur s’il est en panique face à tout ce qu’il reste à faire, le directeur du musée sourit et répond : « Nous sommes toujours en panique, mais tout est sous contrôle ».