« La ministre du Travail et son gouvernement montrent une grande précipitation à modifier la législation du travail, visant à élargir la précarité, à restreindre la négociation collective et l’augmentation des salaires, à déréguler les horaires de travail et à réduire les droits de maternité, entre autres, ce qui aggraverait encore plus les inégalités salariales existantes aujourd’hui », déclare la CIMH dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée nationale de l’égalité salariale, célébrée ce dimanche.

En citant les données du dernier baromètre de l’Office de la stratégie et de la planification (GEP) du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, relatif à 2023, la CGTP souligne que le salaire de base des femmes au Portugal était inférieur de 12,5 % à celui des hommes (avec une différence moyenne de 161,30 euros), ce qui signifie qu’elles travaillent comme si elles n’étaient pas payées pendant 46 jours par an.

Ce différentiel augmente à 15,4 % lorsque l’on prend en compte le gain (qui correspond aux primes et subventions régulières perçues en plus du salaire de base, ainsi que le paiement pour les heures supplémentaires), la différence moyenne entre femmes et hommes étant dans ce cas de 241,60 euros.

À cet égard, la CIMH note que « le Portugal est en retard dans la mise en œuvre de la directive sur la transparence salariale, dont le délai de transposition est fixé au 7 juin 2026 et qui vise à « mettre fin au secret entourant les salaires, l’un des principaux obstacles à l’égalité de genre au travail ». »

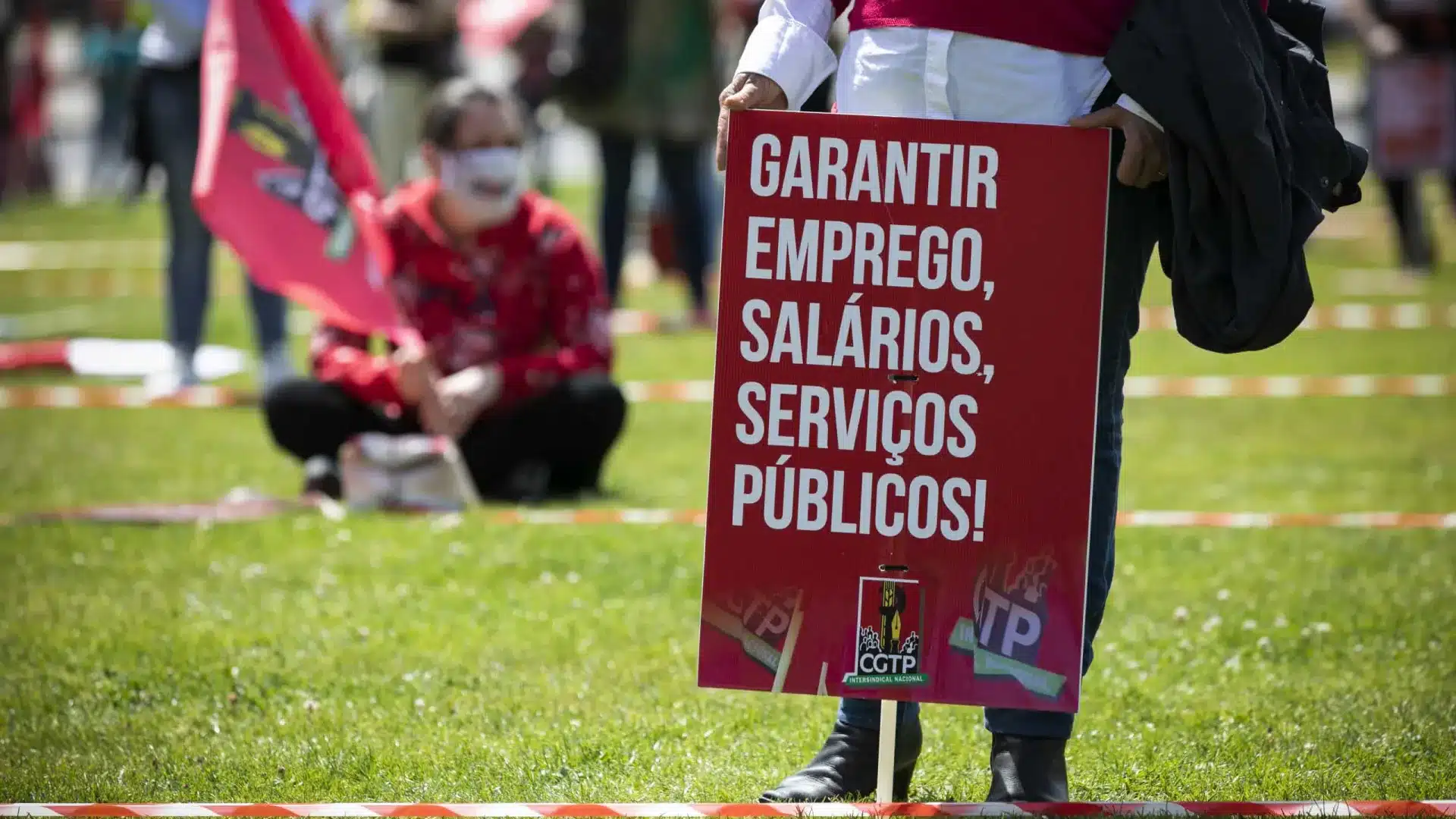

Selon la Commission, le chemin à suivre pour éliminer les inégalités salariales consiste à « augmenter les salaires, non seulement dans le sens de la valorisation du travail, mais aussi dans le sens de la lutte contre la discrimination salariale entre femmes et hommes » ; « abroger la règle de péremption des conventions collectives » ; et « réintroduire le principe du traitement le plus favorable et intégrer des mesures de promotion et de sauvegarde de l’égalité de rémunération, notamment en recourant à une majoration salariale pour combattre l’inégalité existante ».

La CGTP réclame également la fin des discriminations directes et indirectes entre hommes et femmes, « en particulier celles qui affectent les femmes handicapées, avec des contrats précaires, immigrantes ou appartenant à des minorités », la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine et la réglementation des primes (assiduité, productivité et autres), « pour garantir les droits de maternité et de paternité et d’assistance familiale, sans pénalisation de l’employeur ».

Une autre revendication de la centrale syndicale est l’implémentation de politiques publiques pour l’égalité à l’école (éducation à l’égalité) et la garantie que les statistiques officielles, notamment celles de la Sécurité sociale, fournissent des informations ventilées par sexe, afin d’évaluer et de suivre les effets des discriminations salariales entre hommes et femmes tout au long de la vie et, en particulier, à un âge avancé.

Les données du dernier baromètre du GEP, publiées en mars dernier, indiquent que l’écart salarial entre hommes et femmes s’est réduit en 2023, avec la rémunération de base des femmes étant inférieure de 12,5 % à celle des hommes, soit 0,7 point de pourcentage de moins que l’année précédente, et le différentiel le plus bas depuis au moins 2010, lorsque la différence était de 17,9 % en défaveur des femmes.

Ainsi, après avoir augmenté pour la première fois depuis 2013 (bien qu’en 2014 et 2015 il y ait eu une stabilisation), l’inégalité salariale entre hommes et femmes a de nouveau diminué en 2023, avec la rémunération de base mensuelle étant de 12,5 % inférieure à celle des hommes.

En 2022, la différence entre la rémunération de base entre les hommes et les femmes était de 13,2 %, en défaveur des femmes.