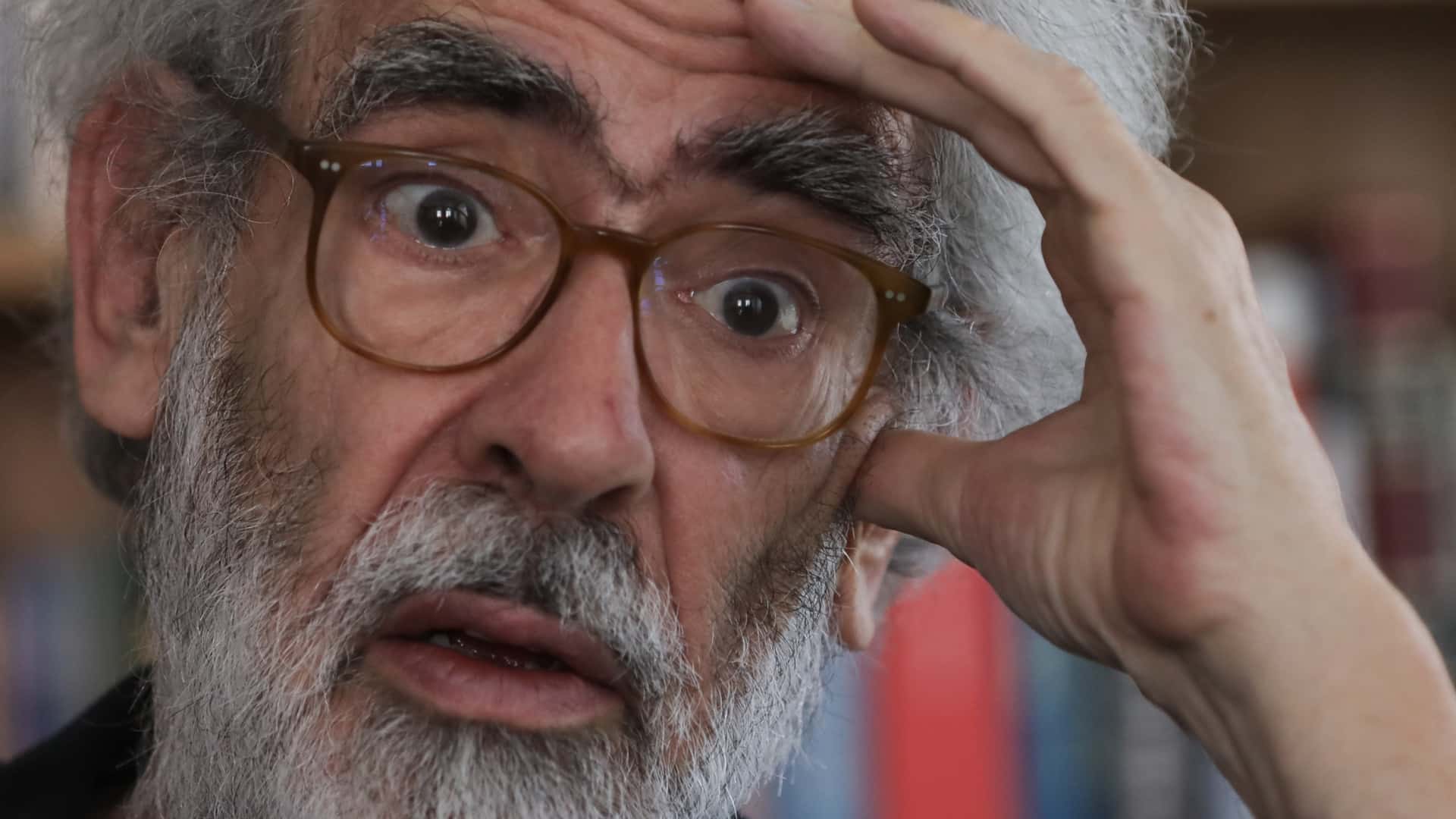

« La réforme agraire était un vieux mythe de la vie politique portugaise et de l’opposition ainsi que des gauches démocratiques portugaises », a déclaré à Lusa António Barreto, ministre de l’Agriculture du premier gouvernement constitutionnel dirigé par Mário Soares, alors que l’on marque les 50 ans de la réforme agraire.

Depuis le 25 avril 1974 et jusqu’à la fin de la même année, une situation de « quelque pression sociale » a commencé à se créer en Alentejo pour la mise en œuvre de la réforme agraire, encouragée par les partis politiques, du PCP au PS, mais aussi par les syndicats et le Mouvement des Forces Armées (MFA), qui a agi, de manière plus active, jusqu’à la promulgation de la Constitution en 1976.

En Alentejo, l’emploi et la production étaient en baisse. Le secteur agricole au Portugal connaissait des difficultés.

La pression ressentie a conduit à l’occupation de la Herdade do Monte do Outeiro, dans la freguesia de Santa Vitória à Beja, dès décembre 1974. Suivirent « une demi-douzaine d’occupations » au début de l’année suivante et avant l’entrée en vigueur de la loi de la réforme agraire.

Cette loi a défini « un seuil au-dessus duquel les terres étaient expropriées, a défini les indemnisations et la réserve [les propriétaires expropriés avaient le droit de réserve sur une certaine superficie de la propriété]. Aucune de ces clauses n’a été respectée […]. Tout a été exproprié : le bétail, la machinerie, les céréales, le liège, les entrepôts et même la maison d’habitation », a expliqué le sociologue.

António Barreto a rappelé qu’à l’époque, le message diffusé était que la terre occupée était à l’abandon et que, selon le ‘slogan’ de l’époque, elle serait remise « à ceux qui la travaillent ».

Cependant, les travailleurs agricoles, mobilisés par les syndicats et le PCP, ont surtout occupé « les bonnes terres, avec une agriculture moderne et tout ce qui était des améliorations — systèmes d’irrigation, vignobles, oliveraies et montados de chêne-liège ».

L’opération d’occupation « était très bien préparée », avec la création par le gouvernement de Centres de Réforme Agraire, chargés de mener à bien ce processus.

La GNR était désarmée et n’intervenait pas, contrairement à ce qui se passait souvent avec les militaires.

Du côté des propriétaires, il y avait une « résistance modérée » et beaucoup se sont retirés dans les villes, avec leurs familles, par crainte du processus en cours.

Toutefois, certaines propriétés, notamment celles qui avaient investi l’année précédente dans l’amélioration de leurs conditions et de celles offertes à leurs travailleurs, ont réussi à résister aux tentatives d’occupation, comme ce fut le cas des domaines d’Alorna et de Lagoalva, dans le Ribatejo.

La majorité des travailleurs agricoles qui ont procédé aux occupations était motivée par le désir de conserver leur emploi, bien que certains aient eu la prétention de devenir propriétaires.

« Cela représentait une minorité. L’Alentejo était prolétarisé depuis de nombreuses années. La majorité [des travailleurs] étaient des salariés ruraux, qui n’avaient ni l’envie ni la compétence technique et économique pour se transformer, du jour au lendemain, en propriétaires […]. Ils voulaient un salaire et un emploi garanti toute l’année, ce qui en Alentejo était une nouveauté », a-t-il déclaré.

Et même ces derniers, à la première occasion, se tournaient vers l’industrie, vers les usines, compte tenu que le travail agricole est « très pénible et mal payé ».

Les terres expropriées, incluses dans les Zones d’Intervention de la Réforme Agraire (ZIRA), ont constitué des Unités Collectives de Production (UCP), regroupant plusieurs domaines. La propriété appartenait à l’État.

Ces unités de production avaient recours au crédit agricole d’urgence pour garantir le salaire hebdomadaire de ceux qui y travaillaient.

« Qu’ils soient 10 ou 200 travailleurs était indifférent. L’agence bancaire avait des instructions de la Banque Centrale pour procéder au paiement contre [la présentation] d’un seul document attestant qui étaient les travailleurs », a déclaré António Barreto, rappelant que les banques venaient d’être nationalisées.

La ZIRA englobait les districts de Setúbal, Beja, Évora, Portalegre, ainsi que des parties des districts de Faro, Lisbonne, Santarém et Castelo Branco.

Jusqu’en janvier 1976, près de 1.183.000 hectares de terres avaient été occupés.

Selon le livre « Anatomie d’une Révolution » d’António Barreto, entre août et décembre 1975, 865 domaines et 311 propriétaires ont été légalement expropriés.

De janvier à juillet 1976, 1.261 domaines et 398 propriétaires ont été expropriés.

Ce n’est qu’en 1977 qu’une loi préparée par le ministre de l’Agriculture de l’époque, António Barreto, a régulé le processus de la réforme agraire, structurant les conditions pour la restitution des propriétés aux anciens propriétaires ou héritiers et ouvrant la voie aux indemnisations.

De nombreux propriétaires ont récupéré leurs terres 20 ou 30 ans après la réforme agraire.

Le Tribunal Européen a donné raison à la plupart des propriétaires demandant des indemnisations, conduisant l’État à assumer les montants concernés.