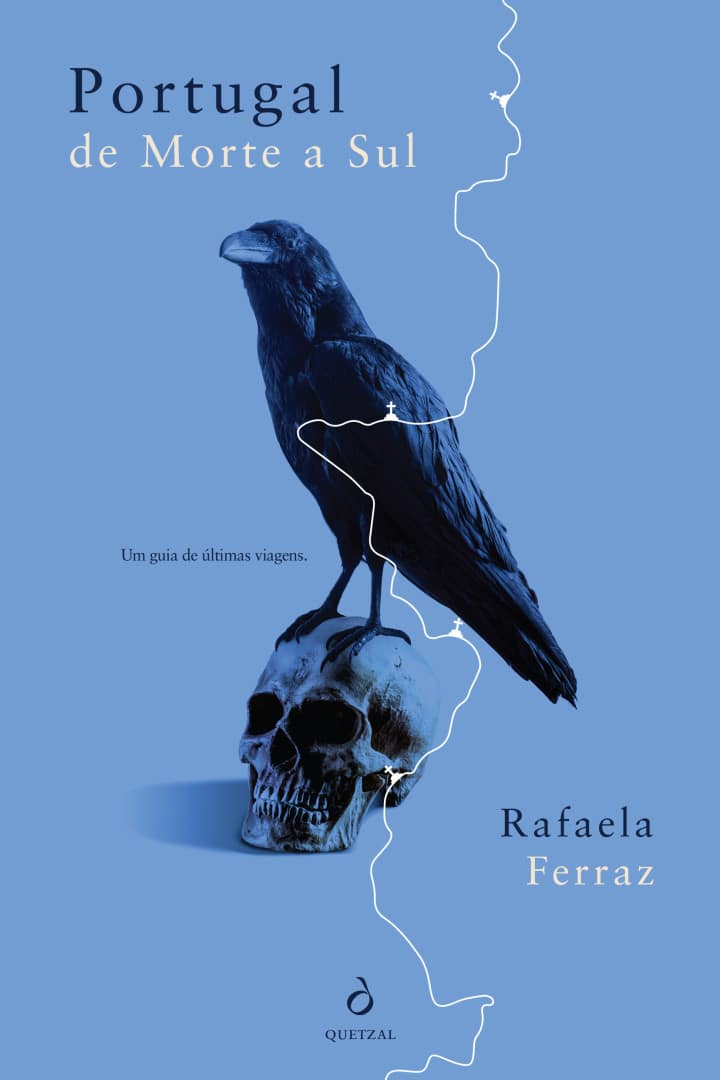

Le corps inhumé, le corps saint et le corps classifié sont au centre du parcours tracé par l’écrivaine et chercheuse indépendante Rafaela Ferraz, dont l’œuvre « Portugal de Morte a Sul » ouvre la porte à une réflexion non seulement sur la mortalité, la nôtre et celle des autres, mais aussi sur la manière dont nous traitons et gérons les morts.

Titulaire d’une licence en criminologie et d’un master en médecine légale de l’Université de Porto, la jeune femme de 33 ans a avoué, lors d’une conversation avec le Notícias ao Minuto, avoir toujours manifesté « de l’intérêt pour tout ce qui se trouve en marge » ou de « ce dont nous n’aimons pas tant parler ». Cette curiosité a été encouragée par sa famille, qui l’a emmenée visiter la Chapelle des Os à Évora lorsqu’elle avait environ cinq ans.

Natif ou non, cet intérêt s’est traduit par une quête de la manière dont nous exposons le corps mort, nous emmenant dans un voyage à travers les cimetières, les églises et les musées portugais. Comme le rappelle Rafaela Ferraz, « le corps d’un saint n’est pas exposé pour les mêmes raisons qu’un corps d’un ancien égyptien dans un musée ». En fait, pour la chercheuse, « la façon dont nous traitons nos morts et les morts des autres est très différente ». La dépersonnalisation de certains prouve finalement « que la mort n’est clairement pas la même pour tout le monde ».

Les funérailles et les veillées nous donnent aussi un espace où nous n’avons absolument rien à faire sinon être en deuil. C’est quelque chose que nous avons perdu dans nos sociétés. Nous n’avons plus la pratique, par exemple, d’un deuil prolongé ou d’un vêtement noir pour signaler aux gens autour de nous que nous sommes en deuil et que quelque chose se passe avec nous. Non, nous perdons quelqu’un, trois jours plus tard, nous sommes au travail et il est attendu que la vie continue comme avant

Comment êtes-vous arrivée à ce monde souterrain – convenons qu’il soit presque littéral – de la mortalité? Était-ce quelque chose qui vous a toujours intriguée, ou a-t-il été nourri par vos parents?

Un peu tout, au fond. J’ai toujours été intéressée par tout ce qui est un peu en marge, les sujets un peu tabous, les choses dont nous n’aimons pas trop parler. J’ai toujours été très intéressée à sortir de ce chemin plus battu, disons-le ainsi, et j’ai eu la chance de grandir dans une famille où ces intérêts et tous mes autres intérêts étaient encouragés. Donc, si je voulais lire sur des phénomènes paranormaux, je pouvais; si je voulais lire sur des fantômes, je pouvais. Il n’y avait vraiment rien qui était limité. L’intérêt était peut-être déjà né, peut-être était-il déjà naturel pour moi, mais il a toujours été beaucoup encouragé ou du moins pas limité par les personnes qui m’entouraient.

Concernant la mortalité, nous y sommes arrivés un peu plus tard. Ma formation académique est en criminologie, puis en médecine légale. Dans mon master en médecine légale, j’ai commencé à me concentrer un peu plus sur la question des pratiques funéraires, le fonctionnement des cimetières au Portugal; logistiquement, comment cela fonctionne, comment on gère les morts… C’est une expression qui choque parfois un peu les gens, mais c’est vrai – cela doit être géré comme tout autre phénomène urbain. Ensuite, toutes ces questions sur le corps, que se passe-t-il avec le corps et pourquoi, dans la plupart des situations, faisons-nous disparaître le corps? Quelqu’un meurt, nous allons à la veillée, nous allons aux funérailles et ne le voyons plus jamais. Dans d’autres situations, comme celles que je décris dans le livre, le corps est délibérément exposé pour que nous puissions le voir. C’est un peu ce parcours et nous verrons où cela nous mènera encore à l’avenir.

C’est très curieux d’avoir été encouragée dans toutes ces ‘aventures’, car normalement, la société essaie de cacher la mort aux enfants. Quand quelqu’un meurt, on leur dit souvent qu’ils sont « allés voir Jésus » ou « partis au ciel »… C’est assez intéressant que l’inverse se soit produit avec vous. Ne devrions-nous pas généraliser cette perspective?

Je crois sincèrement que oui. Je pense que les euphémismes nous protègent jusqu’à un certain point mais, un jour, nous devrons faire face à la réalité. Espérons que ce soit plus tard que tôt, mais les enfants vont entrer en contact avec la mort de manière plus ou moins directe. Les euphémismes ne sont pas toujours utiles, et c’est curieux d’être dans ma tranche d’âge – j’ai 33 ans –, car les gens autour de moi commencent à avoir des enfants et à se débattre avec ces questions. « Comment vais-je expliquer la mort à mes enfants? Comment vais-je expliquer la mort aux enfants? Allons-nous utiliser un euphémisme, allons-nous les emmener au cimetière, les emmener à une veillée, à un enterrement? »

Il existe un projet au Portugal appelé « Filocriatividade ». C’est un projet d’ateliers de philosophie et, lors de la Semaine Culturelle dans les Cimetières, certains ateliers ont été spécifiquement réalisés sur ces questions de la mort et de la mortalité, pour encourager les enfants à discuter de ces sujets. Si nous leur donnons de l’espace, ils veulent parler; ils ont des questions et des doutes.

Il me semble que, parfois, les euphémismes servent davantage à nous protéger, nous, adultes, d’avoir ces conversations compliquées, plutôt que de protéger l’enfant, qui a seulement peur de ce qu’il connaît. Si nous inventons des euphémismes, nous n’améliorons rien; mieux vaut être clair et transparent. La psychologie aura les réponses concernant les âges les plus appropriés pour certains types d’explications, et là nous sommes complètement en dehors de mon domaine, mais évidemment qu’il y aura des âges où ils seront prêts à comprendre ce qui est permanent et ce qui ne l’est pas. Parce qu’alors, il y a des conversations comme: « Papa est parti ailleurs. » « Mais quand revient-il? » L’idée de permanence est très compliquée à certains âges.

Si un enfant veut quitter des funérailles parce que c’est triste, c’est normal, c’est un enfant. Mais les funérailles et les veillées nous donnent aussi un espace où nous n’avons absolument rien à faire sinon être en deuil. C’est quelque chose que nous avons perdu dans nos sociétés. Nous n’avons plus la pratique, par exemple, de porter le deuil prolongé, ou de s’habiller en noir, pour signaler aux gens autour de nous que nous sommes en deuil et que quelque chose se passe avec nous. Non, nous perdons quelqu’un, trois jours plus tard, nous sommes au travail et il est attendu que la vie continue comme avant. Ces petits moments de temps et d’espace sont nécessaires pour nous et ils sont utiles, mais de plus en plus, nous commençons à les perdre.

Nous avons tellement peu de contact que nous pouvons même perdre une personne et ne jamais voir son corps. Aujourd’hui, c’est absolument banal et absolument normalisé. Donc, pour la plupart des gens, le premier corps qu’ils verront ne leur dit rien. C’est un corps momifié au musée, par exemple, ou c’est une petite relique d’un saint sur un autel, ou peu importe. Nous passons par ces expériences sans leur attribuer beaucoup de signification; voir une momie au British Museum, qu’est-ce que cela signifie? Rien. Il me semble qu’elles ont beaucoup de signification

Alors, comment est née l’idée de cette sorte de parcours de la mort?

Dans mon esprit, ce travail existait déjà depuis longtemps; je n’avais tout simplement pas réussi à articuler les différents chapitres et sections dans une narration cohérente. Tout au long du livre, nous visitons des cimetières, des chapelles des os, deux types différents de saints. Nous allons donc dans l’espace religieux, les chapelles, les églises et, ensuite, nous passons aux musées, aux musées d’anatomie, aux musées d’anthropologie, d’histoire naturelle, etc. Ce que ces espaces ont en commun, c’est l’exposition du corps humain, du corps mort, mais ils existent dans un contexte et sont créés pour des raisons complètement différentes. Le corps d’un saint n’est pas exposé pour les mêmes raisons qu’un corps d’un ancien égyptien dans un musée. Les motivations sont distinctes et les contextes qui amènent ces corps jusqu’à nous sont différents aussi. C’était ce qui me manquait; comment articuler ces choses qui, dans mon esprit, semblaient déjà inconsciemment être la même chose, ou très similaires. Quel serait le point commun entre elles? J’ai fini par décider que ce qu’elles ont en commun, c’est l’exposition du corps. Dans leurs différents contextes et motivations, il me semble pertinent de discuter de ces choses en ligne les unes avec les autres, bien qu’elles soient différentes.

Un musée et un cimetière ne sont pas la même chose, mais ils nous permettent d’avoir ces réflexions sur le contact que nous pouvons avoir avec le corps qui, de nos jours, commence aussi à être de plus en plus rare. Nous n’habillons plus les corps de nos proches à la maison, nous ne faisons plus les veillées à la maison, nous avons de moins en moins de contact avec le cadavre, pour utiliser ici le mot descriptif. Nous avons tellement peu de contact que nous pouvons même perdre une personne et ne jamais voir son corps. Aujourd’hui, c’est absolument banal et absolument normalisé. Donc, pour la plupart des gens, le premier corps qu’ils verront ne leur dit rien. C’est un corps momifié au musée, par exemple, ou c’est une petite relique d’un saint sur un autel, ou peu importe. Nous passons par ces expériences sans leur attribuer beaucoup de signification; voir une momie au British Museum, qu’est-ce que cela signifie? Rien. Il me semble qu’elles ont beaucoup de signification et peuvent nous aider à réfléchir à une série de questions, y compris sur notre propre mortalité.

Cette question de nous éloigner de plus en plus de la mort a pris des proportions gigantesques avec la pandémie, où les rituels étaient de plus en plus réduits et souvent les corps ne pouvaient être vus. Même après la pandémie, il y a l’habitude de ne pas pouvoir toucher les défunts, en raison des techniques de conservation, ce qui transmet également cette idée de distance.

Telle tendance existe déjà depuis longtemps, elle existe probablement tout au long du XXe siècle. Une auteure américaine, Jessica Mitford, a écrit un livre intitulé « The American Way of Death », où elle parle beaucoup de l’industrialisation de la mort, de la mort étant retirée de la maison et devenant la responsabilité d’une série d’institutions: des hôpitaux, des agences funéraires, des cimetières, etc. Il me semble que la pandémie a accéléré cette tendance qui se produisait déjà. Le fait est que nous n’avons pas vraiment beaucoup d’information; c’est une information très concrète sur ce qu’était l’avant et ce qu’était l’après.

Nous savons que, pendant la pandémie, les gens ont effectivement beaucoup souffert avec les pratiques funéraires qu’ils ont été forcés d’adopter. Initialement, les corps étaient obligatoirement incinérés au lieu d’être inhumés. Quand ils étaient inhumés, souvent, le cercueil n’était pas ouvert, il était emballé dans des couches et des couches de plastique. On enterrait 10 corps à la fois, dans des sépultures suivies… Un éloignement et une accélération de ces pratiques ont été créées. Maintenant, je me demande quel sera l’effet à moyen et long terme de cette phase de la pandémie et de la façon dont elle a changé notre relation avec les morts, en partie à cause des préoccupations de santé publique, qui motivent aussi souvent les grands changements dans la manière dont nous gérons les morts. Il y avait la question de savoir si un cadavre pouvait transmettre le Covid-19; nous savons maintenant que non, mais au début, nous ne le savions pas. Toutes ces préoccupations et protections dans la manière de toucher, de bouger et de manipuler le cadavre, nous savons maintenant que c’était de l’excès de prudence, mais nous avons fait de notre mieux en tant qu’humanité dans une période terrible.

Mais, en termes de deuil, j’imagine que c’est une brutalité pour ceux qui sont conscients qu’ils ne pourront plus jamais voir cette personne et n’ont même pas eu ce dernier moment, disons-le ainsi.

Oui, et ils n’ont pas pu respecter les volontés concernant la disposition du corps. Beaucoup de gens préféreraient être enterrés ou placés dans un caveau plutôt que d’être incinérés. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement comment la logistique de la crémation fonctionne, mais c’était un choix qui a été retiré aux familles pendant cette période. Évidemment, tout cela a un certain type de conséquences.

L’idée du consentement est également très présente dans le livre, qui invite à réfléchir sur le chemin que les corps parcourent jusqu’à arriver dans les musées ou dans les Chapelles des Os, par exemple. Vous avez mentionné ressentir un inconfort en ce qui concerne les musées, avec toutes les questions associées. Ne ressentez-vous pas la même chose en ce qui concerne les Chapelles des Os, étant donné que ces restes mortels sont également transformés en objets décoratifs, d’une certaine manière?

Mon interprétation de ces deux questions a beaucoup à voir avec un déplacement dans le temps, dans l’espace et dans le contexte. Quand nous parlons, par exemple, d’un corps d’un individu sud-américain momifié, qui a vécu il y a des centaines d’années et qui est maintenant exposé dans un musée portugais, il y a un déplacement dans l’espace qui est transatlantique. La grande majorité de ces déplacements transatlantiques se produit dans le contexte du colonialisme et des inégalités de pouvoir où, au fond, les Européens manipulent et utilisent les cadavres d’autres cultures comme s’ils étaient des objets et les exposent. Ce sont nous qui les exposons dans nos musées et nos institutions culturelles comme s’ils étaient des objets. Donc, il y a ici une objectification du corps, d’une part. C’est le corps de l’autre, culturellement de l’autre, car c’est une autre personne qui nous est inférieure dans ce contexte de pensée coloniale; et il y a aussi un déplacement spatial, où ce corps est complètement décontextualisé de sa terre. C’est aussi simple que cela. Il y a un déplacement total au niveau géographique, il y a un déplacement au niveau culturel. Ces personnes qui sont mortes dans un musée ne sont pas entourées par leurs gens ou par les descendants de leurs gens. Il y a ici une série de déplacements dans le temps et dans l’espace qui me créent cet inconfort et cette incohérence. Il y a un terme qui a été utilisé dans la littérature académique, qui est le « patrimoine dissonant ». Pour moi, le musée entre beaucoup dans cette question de la dissonance, quand il y a un corps exposé.

Dans une Chapelle des Os, ce déplacement est beaucoup plus court. La Chapelle des Os de Campo Maior, qui est un des exemples que je mentionne dans le livre, d’après ce qui a été compris jusqu’à présent, par le biais de travaux archéologiques, est érigée non loin de l’espace d’inhumation de cette communauté. Donc, le déplacement géographique qui a lieu ici est très petit; nous parlons de mètres, mais il n’y a pas de déplacement contextuel. Au fond, ces personnes sont enterrées en tant que catholiques et sont élevées sur les murs de cette chapelle en tant que catholiques, pour transmettre un message de pensée catholique. En d’autres termes, mon interprétation est que ces personnes restent intégrées dans leur contexte culturel et dans leur contexte religieux. C’est ma position; ce ne sera pas la position de tout le monde, d’autant plus que les Chapelles des Os causent beaucoup plus d’inconfort à la plupart des gens qu’un corps momifié dans un musée. Nous pouvons également nous demander pourquoi: nous attribuons plus d’humanité aux restes mortels que nous voyons dans une Chapelle des Os par rapport aux restes mortels que nous voyons dans le musée? Là, nous entrons dans une série de questions philosophiques, mais je dirais que le concept clé ici est de voir ces déplacements de contexte, de culture, de religion et, dans de nombreux cas, de géographie.

L’exhumation périodique et même le déplacement de corps dans le Panthéon national posent également ces questions de consentement. Vous avez même mentionné l’exemple d’Eça de Queiroz.

En tant que personne intéressée et studieuse de ces sujets, il a été très intéressant de voir le débat sur le déplacement ou non d’Eça de Queiroz, qui se trouvait dans le cimetière de Baião, et avait déjà été ailleurs auparavant. Donc, le Panthéon est son troisième lieu de sépulture. Ce fut très intéressant de voir au fil des ans tous les concepts qui ont émergé pour défendre une position ou une autre: devons-nous l’honorer car il est un grand homme, mais ce n’est pas ce qu’il voulait, mais nous ne savons pas ce qu’il voulait. Et si une indication sur ce qu’il voulait existe, nous la valorisons ou la dévalorisons, selon qu’elle est entendue ou selon qu’elle est pratique pour notre argument? Il a été très intéressant pour moi de comprendre comment la société peut parfaitement utiliser et est intéressée à discuter de ces concepts. Cette question ne se pose que parce que nous parlons d’une figure presque mythique de notre littérature et de notre culture, et d’une personne qui aurait probablement beaucoup d’opinions aussi sur ce sujet, au niveau de la critique sociale que cela pourrait engendrer.

Ensuite, une sorte de sketch comique se crée. Ils font la procession pour déplacer le corps et les chevaux tombent au milieu. Ils arrivent au Panthéon et posent l’homme dans une salle où personne d’autre n’est enterré. Il y a un aspect comique, mais cela soulève ces questions sur ce qu’est le consentement pour le corps. Ou, au fond, quel droit avons-nous, étant vivants, sur le destin de notre corps? Ce sera la première bifurcation du débat: pouvons-nous décider ou ne pouvons-nous pas décider? Aujourd’hui, nous acceptons que, dans la plupart des cas, nous pouvons, mais il y a aussi des degrés de volonté exprimée. Ensuite, il y a l’interprétation de la volonté qu’une personne laisse pour l’avenir, et à quels moments cela peut être ignoré ou effacé, si cela sert un but plus grand. L’idée du Panthéon est un peu cela: est-ce le Panthéon qui honore les os d’Eça de Queiroz ou sont-ce les os d’Eça de Queiroz qui honorent le Panthéon? Ce sont deux angles d’approche très différents. Si ce sont les os d’Eça de Queiroz qui valorisent le Panthéon, alors ils ont un pouvoir quelconque, ou une essence quelconque. Si c’est le Panthéon qui honore Eça de Queiroz, pourquoi Eça de Queiroz ne pourrait-il pas être honoré dans le cimetière de Baião, par exemple? Qu’est-ce que le Panthéon a de spécial pour honorer ces figures que nous ne pouvons pas faire ailleurs? Cela soulève une série de questions, qui deviennent également politiques et institutionnelles, et ce n’est pas tant ce côté qui m’intéresse. Mais il a été très intéressant de voir la société et les médias discuter de cette question du consentement sur le corps et sur le destin que nous donnons aux restes mortels d’une personne qui, dans ce cas, est célèbre, mais qui pourrait ne pas l’être.

Toute cette charge mentale qui accompagne généralement la famille pendant ou immédiatement après la mort d’une personne revient lorsqu’une exhumation est réalisée. Et, dans la plupart des cas, les ossuaires ne sont pas perpétuels, ils sont loués pour des périodes de temps. Donc, cette gestion s’étend également jusqu’à ce que quelqu’un renonce et décide de faire incinérer les ossements. D’une certaine manière, on pourrait dire que, pour quelqu’un qui n’a pas une tombe ou un caveau perpétuel, la gestion de la mort des proches est un processus qui se prolonge

Quelque chose que vous avez mentionné, et qui m’a également frappé, c’est le fait que nous ne pensons pas au corps après la mort, c’est-à-dire au processus de décomposition. Est-ce une forme de protection dans le deuil ou est-ce encore une barrière que nous érigeons face à la mortalité?

Je dirais que oui, que c’est très culturel. Tout au long de l’histoire de l’art – appelons-la art occidental, art européen –, il existe une série de phases dans la manière dont nous entrons en contact avec le corps et comment le corps mort est représenté. Aujourd’hui, quand nous pensons à la mort, nous pensons à la mort dite sèche. C’est un squelette avec une faux, parfois il a un manteau noir… Un squelette n’est pas une chose qui nous inquiète beaucoup; c’est un squelette, ce sont des os, c’est sec, cela fait un son creux. Le squelette ne nous effraie pas, en quelque sorte, et je pense qu’Halloween en est la preuve – nous avons des squelettes partout et ce n’est plus vraiment une image qui nous choque. Si nous reculons, par exemple, jusqu’à la période médiévale, la mort est représentée à différents stades de décomposition, comme quelque chose de repoussant, plus réaliste du point de vue des odeurs et de l’expérience sensorielle qu’elle provoque. Aujourd’hui, nous sommes très loin de pouvoir penser la mort de cette manière, et nous préférons ne pas le faire. La question de la conservation des cadavres est quelque chose qui devient courante à partir du XIXe siècle; l’embaumement, la thanatopraxie, comme cela s’appelle au Portugal. Je l’appelle souvent l’embellissement des cadavres, car c’est à cela qu’il sert: ce n’est pas pour le cadavre, c’est pour les vivants, qui voient le cadavre. Cela ressemble à une blague, mais il y a une différence entre être vivant et être mort. Toute personne ayant déjà vu un corps voit qu’il y a une différence dans la coloration, dans les traits… Ces processus de conservation atténuent un peu la différence entre un état et l’autre et, par conséquent, nous permettent d’effectuer les rituels funéraires sans nous confronter nécessairement à la réalité du corps.

Par exemple, en tant que personne intéressée par cela et qui a étudié la médecine légale, donc sait les stades, il m’est déjà arrivé d’être à des funérailles ou à des veillées avec un cercueil ouvert et, de temps en temps, de regarder le corps et de penser: « Il a bonne mine? Il a mauvaise mine? Peut-on encore garder le cercueil ouvert? Est-il raisonnable? N’est-il pas raisonnable? » Certaines personnes ont des pensées très envahissantes, parfois même à leur propre sujet: « Je ne veux pas être enterré parce que je ne veux pas les vers à je ne sais quoi » ou « Je ne veux pas être incinéré parce qu’il va se passer ceci ». Nous avons ces images qui sont diffuses, elles ne sont pas très claires, ni très rigoureuses. La preuve en est que la plupart des gens, quand ils entendent parler d’une exhumation périodique, ne savent pas vraiment ce qu’ils sont sensés rencontrer. À partir du moment où le corps est enfermé dans un cercueil, ce n’est plus notre problème, ce sera le problème de quelqu’un d’autre pour l’avenir. Mais, pour revenir au cœur de la question, je dirais que oui, c’est une forme de nous protéger un peu et de, mentalement, préserver l’intégrité de notre corps. Mon corps est une unité étanche, disons ainsi, dans les échanges qu’il a avec l’extérieur. J’ai des barrières, ma peau est une barrière, mon corps est une structure en soi. Ce qui se passe au long des processus de décomposition, c’est que cette structure va se dissoudre, nous perdons ces barrières et ces limites entre les organes et les couches. Cela fait une forte impression, parce que nous sommes quelque chose d’intègre et nous cessons de l’être à mesure que nous nous décomposons. C’est un processus tout à fait naturel, et nous comprenons que c’est naturel parce que, parfois, les gens disent qu’ils aimeraient revenir à la nature, être enterrés avec un arbre, etc. Là, nous pouvons imaginer la question de la décomposition comme quelque chose de positif: c’est quelque chose qui nous renvoie, au fond, en tant que matière organique, à la nature. Mais, dans la plupart des cas, je pense que nous préférons ne pas y penser et ne pas nous exposer à ce type de pensée.

Cela pourrait également être parce que nous ne voulons pas penser à nos familles et proches de cette manière. J’ai parlé assez récemment avec l’écrivain Valter Hugo Mãe, à propos du livre « Educação da tristeza », dans lequel l’auteur relate l’épisode de l’exhumation de son père dix ans après sa mort. Cependant, le corps n’était pas totalement décomposé. Le portrait qu’il peint est absolument horrible, car il ne s’attendait pas à voir son père dans cet état.

Je n’ai jamais eu l’expérience d’assister à une exhumation, ni d’un parent, ni d’un étranger. Ce que j’entends et ce qu’on me raconte, même de personnes qui travaillent dans le domaine ou qui travaillent dans les cimetières, c’est que tout arrive un peu. Il y a des gens qui sont profondément choqués, tandis que d’autres sentent qu’ils avaient déjà le deuil plus ou moins résolu et recommencent, car ils ont eu un nouveau contact avec la mort, mais dans une version différente. Il y a aussi des gens qui ont une réaction tout à fait naturelle. Je pense avoir lu cela dans une thèse de doctorat, mais deux habituées du cimetière portugais, qui passent beaucoup de temps à soigner les tombes de leurs proches, assistent à l’exhumation d’une personne qu’elles connaissaient, et commentent qu’on peut encore reconnaître parfaitement la personne, avec une naturalité qui est bizarre. Ou c’est tellement éloigné de la façon dont beaucoup d’entre nous pensent la mort, qu’il nous semble impossible que quelqu’un puisse avoir une relation avec la mort de cette manière. Cependant, là encore. Ces personnes passent beaucoup de temps au cimetière, donc elles doivent déjà être plus que formées pour cela.

Mon expérience qu’on me raconte est que les exhumations périodiques nous confrontent à la mort de manière différente. Il n’y a pas de bons contacts visuels, mais au fond; soit nous allons trouver des os, soit nous allons trouver quelque chose de pire. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la mort sèche ne nous dérange pas beaucoup – les os sont des os –, mais les stades intermédiaires sont un peu plus inconfortables. Après cela, il y a la question logistique qui doit être gérée à nouveau. Si le corps n’est pas exhumé, il est recouvert et sera exhumé à nouveau dans deux ans, dans la plupart des cimetières. Si le corps est exhumé, ensuite il faut choisir quoi faire des ossements: s’ils vont être incinérés ou incinérés, s’ils vont être placés dans une petite boîte dans un ossuaire du cimetière. Toute cette charge mentale qui accompagne généralement la famille pendant ou immédiatement après la mort d’une personne revient lorsqu’une exhumation est réalisée. Et, dans la plupart des cas, les ossuaires ne sont pas perpétuels, ils sont loués pour des périodes de temps.

Alors, il y a un espace pour les morts et il y a un espace pour les vivants; je pense que c’est clair. Mais le cimetière, qui est traditionnellement associé à la mort, n’est-il pas aussi un espace plein de vie?

Oui, absolument. C’est une question très culturelle, si nous pensons à ce que nous allons faire au cimetière et à ce qui se fait au cimetière. Au Portugal, les cimetières que nous avons sont de matrice romantique. Ils sont construits durant la période romantique, au XIXe siècle, selon une série de guides et de formes de pensée qui sont très typiques de cette époque. D’une part, l’idée que nous devons éloigner les morts des vivants, car ils sont un danger pour la santé publique – comme on le disait, les émanations des cadavres sont toxiques et vont nous causer des maladies, donc les cimetières sont construits à part du centre de la communauté. Nous n’avons pas cette perception aujourd’hui, car les villes, entre-temps, ont grandi, mais la grande majorité des grands cimetières, lorsqu’ils ont été construits, étaient en périphérie. Le cimetière est construit à part de la ville des vivants et a une série de caractéristiques – les murs, les portes, les cyprès, les arbres – qui servent à créer des barrières et à limiter cet espace. C’est l’espace des morts, c’est l’espace des vivants.

Cependant, nous sommes en plein romantisme, qui est une période où il y a un excès d’émotions et une charge émotionnelle de pratiquement tout. La mort, bien sûr, est un phénomène à énorme charge émotionnelle, qui est exacerbée dans le romantisme, et qui est enveloppée dans une série d’euphémismes. Nous commençons à penser à ces choses, à ces idées de la nostalgie éternelle et du sommeil éternel, que la personne est partie et qu’elle est dans un meilleur endroit, et nous allons nous souvenir d’elle dans son meilleur jour. Cela nous amène toute cette architecture funéraire très typique de cette période, qui glorifie beaucoup le défunt, avec ces épitaphes très louangeuses. Mais toutes ces constructions sont pour les vivants, elles ne sont pas pour les morts. Les morts ne voient pas les épitaphes, ne voient pas les sculptures. Nous avons ces deux lignes de pensée, qui finissent par aboutir aux cimetières que nous avons aujourd’hui: bien qu’ils aient une série de caractéristiques qui nous séparent des morts – le mort est dans le cercueil, dans un caveau, dans une sépulture –, ils ont aussi une série de caractéristiques qui attirent les vivants, comme c’est le cas de la qualité de l’art et des épitaphes. En fonction des cimetières, nous avons de larges avenues, qui sont clairement faites pour que nous y circulions, pour que nous puissions circuler et profiter de cet espace. Au Portugal, ce n’est pas aussi clair que dans d’autres pays d’Europe, où le cimetière est plus arboré et plus jardiné. C’est un espace de convivialité, de usage public, plus que nécessairement nos cimetières, qui, pour les raisons que j’ai mentionnées, ne sont pas intégrés dans l’espace urbain et sont toujours entourés de murs.

En avançant vers le XXIe siècle, ce que nous voyons, c’est qu’effectivement, il y a beaucoup de vie dans les cimetières. Nous venons de passer le jour des morts, et toute personne qui visite un cimetière les 1er ou 2 novembre, durant les semaines avant et après, remarque qu’il ne manque pas de vie dans les cimetières; il ne manque pas de gens qui soignent les tombes, qui décorent les tombes, qui laissent des bougies. Parfois, ils laissent des bougies sur des tombes qui ne sont pas les leurs, simplement parce qu’ils ressentent un élan moral. Nous voyons beaucoup de phénomènes communautaires. S’il y a une tombe d’enfant, il est très courant que plusieurs personnes décorent et prennent soin de cette tombe, même si elle n’a rien à voir avec leur famille. Si le vase de fleurs est tombé, quelqu’un le redresse. Il y a toute une série de petites expériences communautaires qui se produisent au cimetière et qui démontrent qu’il y a beaucoup de vie. En marchant dans le cimetière, je vois les balais placés derrière les tombes, les éponges, les tissus microfibres et les produits de nettoyage. Il me semble que c’est une extension de l’espace domestique. Toute une série de tâches que nous effectuons dans l’espace domestique et que, normalement, les femmes assument, sont également effectuées dans l’espace du cimetière: prendre soin des fleurs, faire les arrangements, nettoyer, décorer. Il y a des tombes qui ont des chapelets, des chapelets et des fleurs. Au fond, cet embellissement qui est fait dans l’espace domestique est aussi fait dans l’espace du cimetière. Je crois que c’est pour une question très sentimentale et religieuse, mais aussi pour bénéficier à tous, lorsque nous nous promenons dans un tel espace et voyons ces signes de vie et de communauté.

Je pense qu’il n’est pas possible de dire qu’il n’y a pas de vie dans les cimetières, parce que nous la voyons chaque fois que nous y sommes. Nous pourrions étendre cet argument beaucoup plus loin; nous pourrions dire que beaucoup de cimetières ont des colonies de chats, qui sont entretenues par les municipalités. C’est encore une couche de vie qui existe au cimetière. Beaucoup de cimetières, parce qu’ils sont des espaces relativement jardinés, parviennent à avoir des concentrations de biodiversité, et même de plantes qui ne sont pas courantes dans d’autres espaces de la ville. Il y a de nombreuses couches de vie qui existent au cimetière que nous ne pouvons pas voir aussi facilement dans d’autres espaces de la ville.

Oui, même les histoires elles-mêmes, ou des petites histoires des défunts, sont présentes dans le cimetière.

Oui, toute personne intéressée par l’histoire de sa localité, qu’elle soit grande ou petite, pourra trouver de nombreux indices dans le cimetière. Toute personne qui a déjà pénétré dans un cimetière rural très, très petit aura eu l’expérience de voir seulement un caveau. Donc, à qui appartient ce caveau? Comprendre qui est cette famille va probablement révéler beaucoup sur l’histoire de la localité et de la communauté. Nous avons des épitaphes qui sont, souvent, descriptives de qui étaient les personnes; nous avons des tombes qui sont décorées de symboles professionnels ou religieux, qui nous indiquent quelque chose sur l’identité des personnes. Tout cela contribue à l’histoire locale. Plus la localité est grande et le cimetière est grand, plus nous pouvons trouver de variété d’histoires.

J’ai l’impression que, quand ce sont les morts des autres, du point de vue historique, il y a une énorme objectification et dépersonnalisation de ce que sont ces corps. Nous revenons toujours à l’exemple du musée; nous avons complètement normalisé de voir des cadavres dans un musée. Si nous allons au British Museum et qu’il n’y a pas de momie, nous sommes même déçus, n’est-ce pas? C’est ce à quoi nous nous attendons de voir lorsque nous entrons dans une exposition sur l’Égypte ancienne. Et pourtant, cette momie – momie objet – est une personne

Ici, à Porto, par exemple, je pense toujours à l’histoire de la tragédie du Théâtre Baquet, où beaucoup de gens sont morts. Je ne connaissais pas cette histoire avant d’arriver au cimetière d’Agramonte et de voir le monument qui existe pour les victimes de l’incendie. Le monument est décoré avec des débris retirés du théâtre, y compris des pièces en fer, mais pas seulement. Au fond, nous avons là, dans cet espace préservé de manière perpétuelle, un petit morceau de l’histoire de la ville qui n’est pas visible si nous nous rendons à l’endroit où se trouvait le théâtre, qui est maintenant un hôtel. Si nous nous rendons à cet endroit, nous n’avons pas de notion de ce qui existait là et de la catastrophe qui s’y est produite. Cette histoire a été enregistrée dans le cimetière, pas dans l’espace de la ville.

Sommes-nous plus empathiques envers les morts, étant donné les soins que nous avons envers les tombes, par exemple?

C’est une bonne question. Avec les nôtres, peut-être. On dit souvent que quand une personne meurt, on ne dit que du bien; on ne dit pas du mal du défunt. Nous sommes sans aucun doute élogieux dans certains aspects, mais pas dans tous. Il y a beaucoup de cas où quelqu’un meurt et on dit, « ce n’était pas trop tôt ». On pourrait peut-être dire que la mort vient polir certains angles dans notre interaction avec une personne, car elle vient interrompre toute interaction future. Par conséquent, seule notre version de tout ce qui se passe à partir de maintenant existe. Je ne sais pas si cela se traduit par plus d’empathie, mais c’est très facile de pardonner à quelqu’un avec qui je n’aurais plus jamais affaire. Je pense que cela défie un peu la thèse du livre, car il me semble que cela dépend beaucoup des morts. Avec les nôtres, peut-être; ceux qui nous sont proches, notre famille, nos amis.

Il est possible que, effectivement, la mort vienne améliorer ou alléger certaines relations avec les personnes qui nous étaient proches. Cependant, il me semble que, quand ce sont les morts des autres, du point de vue historique, il y a une énorme objectification et dépersonnalisation de ce que sont ces corps. Nous revenons toujours à l’exemple du musée; nous avons complètement normalisé de voir des cadavres dans un musée. Si nous allons au British Museum et qu’il n’y a pas de momie, nous sommes même déçus, n’est-ce pas? C’est ce à quoi nous nous attendons de voir lorsque nous entrons dans une exposition sur l’Égypte ancienne. Et pourtant, cette momie – momie objet – est une personne qui a eu une vie, qui avait des relations, qui a connu d’autres personnes, qui avait des contextes et qui vivait très loin d’ici, dans la grande majorité des cas. Il me semble que la façon dont nous traitons nos morts et les morts des autres est très différente. Et nous continuons à voir cela avec la couverture médiatique de certaines catastrophes. Un mort portugais vaut plus que 500 morts palestiniens, par exemple. Il existe une dépersonnalisation tellement grande et une distance tellement grande, que la mort n’est clairement pas la même pour tout le monde.

Malgré les barrières physiques et mentales que la société cherche à créer entre les vivants et les morts, le fait est que les cimetières sont un miroir des asymétries sociales, et même dans la mort, nous ne nous débarrassons pas de ces tiroirs.

Non, pas du tout. Et c’est un raisonnement contemporain à la création du cimetière; Fialho de Almeida écrit à ce sujet, Ricardo Jorge écrit à ce sujet. L’idée d’identifier les hiérarchies dans le cimetière n’est pas nouvelle. Tous les cimetières ont un règlement légèrement différent, bien qu’ils suivent un modèle standard national, et il existe des catégories d’espaces cimitériaux. Donc, au sommet de la hiérarchie, nous avons le caveau perpétuel, qui est le manoir familial, c’est le domaine familial dans l’espace des morts. Ensuite, il y a la sépulture perpétuelle, qui peut être individuelle, mais c’est pour toujours. Et puis, nous passons à la sépulture temporaire, qui est, je dirais, le standard dans les grands cimetières urbains de nos jours. Nous pouvons voir cette échelle dans les grands cimetières de Lisbonne, par exemple, qui ont une grande étendue pour l’enterrement temporaire. Nous avons des couloirs qui, selon les cimetières, peuvent être perpétuels ou temporaires; c’est une guerre compliquée à expliquer, car les typologies varient beaucoup d’un cimetière à l’autre. Et, jusqu’à une certaine période, nous avons eu la fosse commune, qui était la base de cette pyramide. La fosse commune est interdite par la législation funéraire de 1835, mais perdure jusqu’au début du XXe siècle, indépendamment du fait qu’elle soit illégale ou qu’elle ne fasse plus partie de l’ordonnancement juridique pour les cimetières. Elle reste en activité à Lisbonne, par exemple, jusqu’en 1941. La fosse commune n’est pas un phénomène médiéval.

Ces asymétries reflètent, en fait, une perpétuation dans le temps et dans l’espace. Dans l’espace parce que, si je construis un caveau en 1840 et que ma famille va continuer à l’utiliser, 100 ou 200 ans plus tard, il sera toujours là. Donc, je peux perpétuer ma famille et assurer un espace d’enterrement pour tous les membres de ma famille, ce qui était quelque chose de très important lorsque les cimetières ont commencé à être pensés. Il y a aussi une perpétuation dans le temps, parce que ce que je vais graver sur ces tombes, ce que je vais laisser écrire sur moi et ma famille, est la parole qui va perdurer jusqu’au moment où plus personne ne me connaît. En fin de compte, toutes les personnes qui me connaissaient sont mortes, mais mon nom continue de perdurer dans l’espace du cimetière, qui est un espace public. Je pense que nous devons considérer le cimetière comme un espace public. Je ne peux pas construire une statue à moi-même sur un rond-point, mais je peux la construire au cimetière, si j’ai les fonds pour acheter l’espace perpétuel.

Les gens ne veulent pas nécessairement se photographier avec un corps momifié, ou il n’y a pas tant cet instinct; bien qu’il existe des photographies, et qu’il y ait des cas de touristes dans les musées qui ont abusé un peu. Dans les Chapelles des Os, nous voyons les gens se juxtaposer ou se superposer à l’espace de la chapelle et se comparer. Donc, je me place devant un mur rempli de crânes et je suis là au milieu. Que suis-je en train de dire avec ça? Ce que j’interprète, c’est que nous pouvons ressentir le parallélisme

Lorsque nous passons à l’enterrement temporaire, cette perpétuation n’existe pas ni dans l’espace, ni dans le temps. Il y a une série de noms qui sont littéralement éliminés; ils existent pendant cinq ou dix ans, mais quand cette tombe est retirée ou quand ce corps est exhumé, toute inscription qui s’y trouve disparaît. Par conséquent, le registre matériel du passage de cette personne par cet espace disparaît complètement. La fosse commune est le summum de cela, où il n’existe même pas de registre matériel du passage de ces personnes par là, au point qu’aujourd’hui, nous ne savons même pas localiser une structure gigantesque comme une fosse commune dans beaucoup des grands cimetières urbains. Il y a des rénovations de l’espace, il y a des reconstructions, des parcelles sont construites par-dessus…

Ces asymétries continuent d’exister de nos jours. Si nous voyons les tarifs municipaux pour beaucoup de cimetières, nous comprenons clairement que le prix d’une sépulture perpétuelle est absolument prohibitif dans un pays à notre niveau de vie. Donc, nous allons recourir à d’autres options: à l’enterrement temporaire, à la crémation. Je ne veux pas argumenter que la question du coût est la seule raison qui pousse quelqu’un à opter pour la crémation, car ce n’est pas le cas, mais il y a une barrière monétaire très élevée qui empêche l’accès à l’éternité. Depuis le début de l’histoire des cimetières, c’est quelque chose qui est limité seulement à certains, et cela continue de l’être.

Face à une Chapelle des Os, une momie ou un saint incorruptible, peu de gens résistent à prendre des photos. Comment expliquez-vous cela? Est-ce cette question du manque d’empathie pour l’autre?

La question de la photographie m’a beaucoup fait réfléchir. Dans le livre, à un certain point, il n’y a plus de photos, ou il commence à y avoir moins de photos. Il n’y a pas de photos, par exemple, des corps qui sont exposés dans les musées. C’était une décision que j’ai prise et qui a à voir avec ces questions d’objectification et d’empathie ou non envers ces corps. Il m’a semblé que, même si je pouvais prendre une photo qui essaie d’humaniser ces personnes, l’exposition pourrait déjà contribuer à ce phénomène. C’était une décision et une réflexion personnelle.

La photographie peut venir de nombreux lieux. Je fais référence à l’exemple des photographies dans les Chapelles des Os, car je trouve toujours très curieux que les gens photographient la chapelle, mais également se photographient eux-mêmes dans la chapelle. Les gens ne veulent pas nécessairement se photographier avec un corps momifié, ou il n’y a pas tant cet instinct; bien qu’il existe des photographies, et qu’il y ait des cas de touristes dans les musées qui ont abusé un peu. Dans les Chapelles des Os, nous voyons les gens se juxtaposer ou se superposer à l’espace de la chapelle et se comparer. Donc, je me place devant un mur rempli de crânes et je suis là au milieu. Que suis-je en train de dire avec ça? Ce que j’interprète, c’est que nous arrivons à sentir le parallèle que la Chapelle des Os inspire en nous: ces gens sont comme moi, je suis comme eux. C’est, au fond, l’intention de la construction de ces espaces; réfléchir sur la mortalité, comme le dit cette fameuse phrase. « Nous, os qui sommes ici, pour les vôtres, nous attendons. » Cela aplatit certaines des hiérarchies; cela nous fait penser que, tout comme ces corps sont arrivés à l’état de squelette, un jour j’y arriverai aussi. Ils ont été comme moi et, un jour, je serai comme eux. Il y a l’idée de comparer ma taille à celle des crânes sur le mur, d’observer combien de dents ils ont…

Je n’ai jamais vu personne prendre un selfie avec le corps de Santa Maria Adelaide, par exemple. La grande majorité des gens que je vois dans la chapelle ne prennent même pas de photos, ils interagissent avec le saint, au niveau de leur foi et dans le contexte de leur foi. Ils parlent, prient, embrassent la main et la posent sur le verre, par exemple. Il y a une série d’interactions qui sont déjà en dehors de ce contexte de visite touristique. Au musée, nous voyons un peu de tout. Il y en a qui veulent tout photographier, d’autres préfèrent ne rien photographier, il y a des gens qui sont sensibles à une atmosphère plus sobre que l’on peut ressentir dans certains musées, lorsqu’il y a une exposition d’un corps humain dans une salle. Mais nous voyons aussi beaucoup de curiosité. Lorsqu’il y a un corps momifié en exposition, il est très courant que les gens regardent par-dessus et par-dessous, voient comment est le sarcophage, comment sont les ongles…

Il y a beaucoup de façons pour nous de nous rapporter à ces corps, et je dirais que la question de la photographie s’insère également ici. Je ne peux pas uniformiser les motivations qui peuvent nous pousser à prendre des photos – à l’exception des Chapelles des Os, qui me semblent être un phénomène complètement à part des autres, où nous voulons devenir partie de cette foule osseuse, disons ainsi. Dans les autres lieux, je laisse au jugement de ceux qui les prennent.

Vous avez également confessé que vous ne pensez pas beaucoup à la mort, mais pensez beaucoup aux morts. En pensant aux morts, ne pensez-vous pas, sans le vouloir, à la mort?

Sans aucun doute. Je fais cette blague en disant que je ne pense pas à la mort avec un grand M, parce qu’il y a une série de questions que j’accepte qui peuvent ne pas être connaissables. Que se passe-t-il après la mort? Je ne sais pas. Je ne suis pas une personne religieuse, je ne me préoccupe pas de ça, je n’occupe pas mes pensées avec ça. Ce qui viendra, viendra. Si ce n’est rien, ce n’est rien. Si c’est quelque chose, nous gérerons quand nous y serons. Parfois, on me dit: « Que penses-tu des expériences de mort imminente? Voient-ils vraiment un tunnel? » Je ne sais pas, c’est en dehors de mon cercle d’intérêt. C’est un peu cela que je veux dire quand je dis que je ne pense pas beaucoup à la mort. La mort est une grande chose; philosophiquement et religieusement, et même du point de vue artistique, elle nous préoccupe depuis que nous existons comme humanité. Je sens que, si je ne pensais qu’à la mort avec un grand M, je ne penserais probablement à rien d’autre et ma vie serait fortement compromise. Comment ne pas le faire, sachant que nous nous dirigeons vers elle? Quand je dis que je pense beaucoup aux morts, je me réfère à ces questions que nous avons discutées: comment interagissons-nous avec le corps, comment interagissons-nous avec une personne après qu’elle soit passée de l’autre côté, quel que soit ce qu’il y a là. Comment une ville gère-t-elle spécifiquement les morts. Ce sont les questions qui m’intéressent un peu plus.

Il me semble que, ce qui est bien établi, c’est que, si elle existe, si elle a été préservée, la tête de Diogo Alves est très probablement l’un de ces crânes, et non la tête que nous avons souvent vue en photos, dans un bocal. Parce que cela n’aurait pas de sens; si je devais palper un crâne, pourquoi ce serait-il [la tête] resté intacte? Cela me semble encore une question ouverte pour que quelqu’un puisse un jour la dévoiler académiquement

Vous avez raconté que votre grand-mère et la mort « se tutoyaient ». Doit-on, en général, promouvoir et adopter cette perspective?

Oui, j’ouvre le livre avec cette expression de ma grand-mère, car c’était une expression qu’elle utilisait avec elle-même: « Oh, ma fille, tu ne sais pas ce qui m’est arrivé aujourd’hui. J’ai vu la mort de mes propres yeux. » Et puis, il y avait toujours une histoire d’un accident qui lui était arrivé, où elle pensait qu’elle allait mourir. C’était presque quotidien; chaque jour, elle avait une expérience de mort imminente, comme nous le disions tout à l’heure. J’exagère un peu, bien sûr, mais la mort était très présente dans la manière dont elle pensait au quotidien. Elle avait cette idée très présente, que la mort pouvait arriver à tout moment. Si quelqu’un était malade à l’hôpital depuis longtemps, nous devions penser à aller à la veillée. La personne n’est pas encore morte, mais elle pensait déjà à la veillée. Devons-nous encourager cela? Peut-être pas. Je pense que quand nous pensons beaucoup à ce voile de la mort, ou quand nous laissons ce voile se poser sur tout ce que nous faisons dans nos vies, cela peut un peu nous compromettre et nous pouvons entrer dans une logique d’anxiété extrême par rapport à la mort. C’est même une question sur laquelle beaucoup de gens travaillent au niveau psychologique. Je pense que nous devrions parler, rendre cela naturel, être capables de discuter de la mort comme nous le faisons ici, dans ses différentes facettes et dans ses différentes manifestations. Si nous pouvons créer une barrière qui empêche la mort de pénétrer toutes nos pensées et toutes nos actions, cela pourrait être bénéfique. La psychologie aura de meilleures réponses pour cela. Par exemple, qui n’a jamais entendu ces recommandations que nous devons porter de bonnes chaussettes, parce que nous pouvons aller à l’hôpital et, là, nous sommes à l’hôpital avec une chaussette qui a un trou. Maintenant, essayons de traduire cela en une pensée relative à la mort. Et si je meurs aujourd’hui? Je n’ai pas laissé ma maison rangée. J’avais quelque chose à faire et je ne l’ai pas fait. Où sont les papiers de la banque? Il y a ici une limite de prise de conscience qui peut être un peu handicapante et perturbante au quotidien.

Et quelle est donc, l’histoire de Diogo Alves? Tête préservée ou crâne?

Diogo Alves était un homme qui a vécu à Lisbonne, au milieu du XIXe siècle. Il était galicien et a immigré à Lisbonne, comme beaucoup d’autres galiciens à cette période. Il a fait une série de travaux manuels et s’est retrouvé dans l’histoire, comme légende, en tant que « tueur en série de l’Aqueduc des Eaux Libres ». L’histoire raconte qu’il s’installait sur l’aqueduc, qui était utilisé comme point piétonnier, volait les gens qui passaient et les poussait. Il aurait ainsi tué environ 70 personnes. C’est la légende de Diogo Alves. Ce que nous savons du registre historique et du registre légal, c’est qu’à un certain moment de sa vie, Diogo Alves forme une bande criminelle, qui s’occupe d’un certain nombre de vols. Le seul vol pour lequel ils sont effectivement condamnés est celui à la maison d’un médecin à Lisbonne, dans la Rua das Flores, où ils ont tué quatre personnes. Il y a aussi une cinquième mort associée à ce crime. Donc, Diogo Alves et ses complices sont condamnés à mort pour avoir tué cinq personnes.

Comment ces deux choses finissent-elles par se réunir et former une légende? C’est une question qui me dépasse encore un peu. Après avoir été condamnés à mort, Diogo Alves et ses complices sont pendus, qui était la méthode d’exécution courante à l’époque. Nous savons qu’à cette période, il y a des médecins à Lisbonne, dans l’école médico-chirurgicale, qui veulent étudier ou prétendent étudier les crânes des condamnés à mort. Nous sommes à une ère où nous ne pouvons pas encore vraiment parler d’anthropologie ou de criminologie, mais il y a déjà un intérêt à analyser spécifiquement le crâne, pour essayer d’évaluer le tempérament d’une personne. La croyance était que, si nous palpions les saillies du crâne, nous pourrions comprendre si ce côté était plus développé et associé à l’empathie ou autre chose. Ils étaient très intéressés par l’étude des crânes des criminels, pour pouvoir les comparer aux crânes des dits normaux, et comprendre si le crime était quelque chose inscrit dans le corps, si c’était quelque chose inné. Ce qui ressort, c’est que la tête de Diogo Alves a été conservée dans un bocal de formol et que c’est cette tête qui est à l’Institut d’Anatomie, à Lisbonne. Ce que nous voyons dans le registre et dans les inventaires qui existent au musée n’est pas cela. Il existe une tête conservée dans un bocal, que je n’ai pas réussi jusqu’à aujourd’hui à savoir à qui elle appartient.

La tête de Diogo Alves, dans les inventaires, est un crâne osseux, qui fait partie d’un ensemble de six crânes. Cet ensemble comprend le crâne de Diogo Alves, le crâne de Francisco Matos Lobo, qui est un homicide également condamné à mort un à deux ans plus tard, dans la décennie de 1840. Est également inclus le crâne d’Ambrósio da Costa, un homicide également condamné à cette période, de deux complices de Diogo Alves, et d’une sixième personne qui n’est pas identifiée dans l’inventaire. Si nous voyons les inventaires du Musée de l’Institut d’Anatomie, à un certain moment, ce sont ces six crânes qui sont identifiés comme appartenant à des criminels pendus. L’expression utilisée à l’époque était « mort par suspension », qui est un euphémisme curieux.

Henriqueta parvient à ce que Teresa soit enterrée dans un caveau perpétuel; le caveau est toujours là et, autant que nous le sachions, Teresa de Jesus est toujours dans ce caveau. Mais quand Henriqueta meurt, elle est enterrée dans une sépulture temporaire. En ce moment, nous ne savons pas où elle est. J’étais récemment à une conférence sur le sujet et j’ai compris, par la conversation parallèle qui était en train d’avoir lieu, que nous ne savons pas exactement où se trouve le corps d’Henriqueta. Donc, tout cet effort qu’une femme fait pour perpétuer une autre femme qu’elle aimait ou qu’elle aimait, mais elle-même n’a personne pour faire cela pour elle

Il me semble que, ce qui est plus ou moins certain, c’est que, si elle existe, si elle a été conservée, la tête de Diogo Alves est très probablement l’un de ces crânes, et non la tête que nous avons souvent vue en photos, dans un bocal. Parce que cela n’aurait pas de sens; si je devais palper un crâne, pourquoi ce serait-il resté intact? Cela me semble encore une question ouverte pour que quelqu’un puisse un jour la dévoiler académiquement. J’espère pouvoir lire ce travail bientôt, car c’est une question qui me hante, et je voudrais également connaître la réponse.

Parmi toutes les histoires avec lesquelles vous avez été confrontée, y en a-t-il une que vous aimeriez souligner ou qui a particulièrement retenu votre attention?

Je dois toujours choisir entre deux. Parlons de l’histoire d’Henriqueta, la célèbre Henriqueta de Porto. Henriqueta Emília da Conceição construit un caveau au cimetière du Prado do Repouso. Le caveau est identifié sur les cartes comme « monument construit par Henriqueta Emília da Conceição ». Qui y est enterré n’est pas Henriqueta Emília da Conceição. Rien que cela est déjà distinctif, car la plupart des tombes sont identifiées en fonction de qui y est enterré, pas en fonction de qui l’a fait construire ou est le propriétaire. Un bon exemple de cela est le caveau où se trouve Camilo Castelo Branco, à la Lapa. Les gens savent que Camilo Castelo Branco est là, ils ne savent pas de qui est le caveau; cela n’a pas d’importance. Ici, c’est le contraire. Nous savons qu’il a été commandé par Henriqueta Emília da Conceição, nous ne savons pas qui y est enterré. Cette personne n’est ni identifiée sur le monument lui-même, ni sur la plaque informative qui a depuis été placée par la municipalité de Porto.

La personne qui y est enterrée est Teresa de Jesus. Ces deux femmes étaient, a priori – comme elles étaient désignées à l’époque –, des prostituées. Aujourd’hui, nous aurions probablement utilisé le terme « travailleuses du sexe ». Nous ne savons pas exactement comment elles se sont rencontrées, nous ne savons pas quelle était la nature de leur relation. Il y a aussi beaucoup de légendes impliquées; elles pouvaient être amies, elles pouvaient être amantes. Il se trouve que Teresa de Jesus meurt relativement jeune et est enterrée dans une tombe temporaire, dans une certaine section du cimetière du Prado do Repouso. Même la section exacte dans laquelle elle est enterrée fait débat. Un an après, Henriqueta demande le transfert du corps de Teresa de Jesus dans un caveau perpétuel qu’elle a acheté entre-temps. C’est ce qu’elle décide de faire pour sa sœur / amante / quelle que soit leur relation. Un an plus tard, le transfert est effectivement effectué, et ce qui est mentionné dans la légende, mais aussi dans le registre historique, est qu’à ce moment-là, Henriqueta aurait retiré le crâne de Teresa du corps, pour le conserver chez elle. Ensuite, un crâne est effectivement découvert chez Henriqueta.

Il y a ici une série de questions que je trouve absolument fascinantes. D’une part, cette dévotion que l’on voit d’une personne envers une autre, qui nous montre à quel point il était important d’assurer un enterrement digne, en plus de l’importance qui était accordée à la perpétuation de la mémoire dans le cimetière du XIXe siècle, au point qu’une femme décide de faire cela pour une autre femme, sans que nous sachions nécessairement les raisons. Cette dévotion est extrêmement intéressante. La relation même d’Henriqueta avec le corps de Teresa, au point de séparer le crâne et de le garder chez elle sur un petit autel, est également très intrigante, si nous la regardons à la lumière d’autres histoires dans le livre. Par exemple, les reliques des saints. Les parties du corps étaient séparées, jamais dans l’intention de manquer de respect, mais dans l’intention de vénérer ou d’honorer. C’est différent de l’intention que nous voyons dans le Musée de l’Anatomie, où les parties sont également séparées, mais avec l’objectif de classifier ou d’identifier une pathologie.

Henriqueta parvient à ce que Teresa soit enterrée dans un caveau perpétuel; le caveau est toujours là et, autant que nous le sachions, Teresa de Jesus est toujours dans ce caveau. Mais quand Henriqueta meurt, elle est enterrée dans une sépulture temporaire. En ce moment, nous ne savons pas où elle est. J’étais récemment à une conférence sur le sujet et j’ai compris, par la conversation parallèle qui était en train d’avoir lieu, que nous ne savons pas exactement où se trouve le corps d’Henriqueta. Donc, tout cet effort qu’une femme fait pour perpétuer une autre femme qu’elle aimait ou qu’elle appréciait, mais elle-même n’a personne pour faire cela pour elle. Cela nous mène à nouveau à cette réflexion sur la volonté ou le droit que nous avons sur notre propre corps, et à quel point cela dépend des personnes qui nous entourent. Nous pouvons avoir toutes les volontés du monde, mais si nous n’avons pas quelqu’un pour les exercer ou quelqu’un pour les exercer pour nous, cette volonté vaut très peu. C’est une histoire très riche et j’apprécie beaucoup.

Cela est clairement pertinent pour la ville de Porto d’une certaine manière, parce que ce caveau est toujours décoré avec des bougies et des fleurs. Maintenant, pour le 1er novembre, il y avait des bougies partout. Le caveau a une statue de Saint François, qui a le bras légèrement fléchi. Ainsi, il y a toujours des fleurs placées sur le bras de la statue, et nous ne savons pas exactement qui les dépose. Un jour, je vais devoir me joindre au groupe et laisser quelque chose là. C’est une histoire de dévotion qui se perpétue dans le temps, bien qu’un des intervenants n’ait pas perduré du tout.