Une « ironie cosmique » a empêché Hugo Gonçalves d’être père et fils simultanément. En effet, alors que son fils grandissait, son père déclinait. Cette rencontre entre vie et mort a poussé le lauréat du Prix Littéraire Fernando Namora 2024 à s’interroger sur une paternité dont il avait été « un sujet passif », remettant en question non seulement les traits qu’il avait hérités de son père, et lui de son grand-père, mais aussi quelle attitude il adopterait, maintenant qu’il était sur le point d’assumer ce rôle.

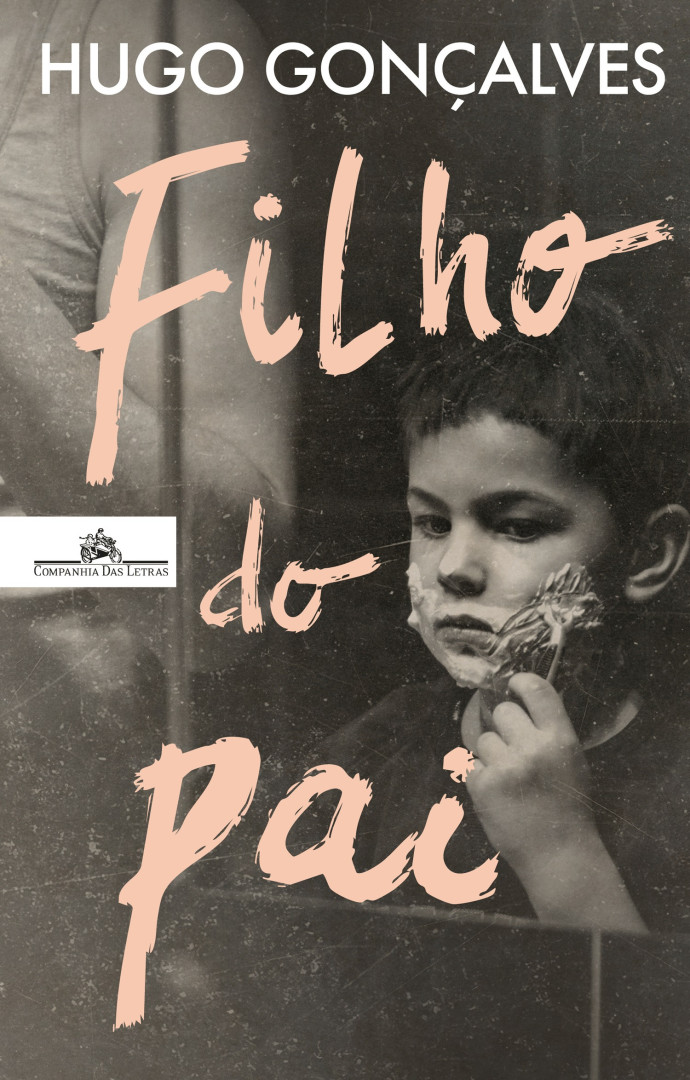

C’est par ‘Filho do pai’ que Hugo Gonçalves a cherché à déchiffrer ces questions, après avoir, en pleine pandémie, rendu visite à son père malade, avec qui il n’avait pas parlé depuis deux ans. Cependant, ce n’est que lorsqu’il a découvert qu’il serait père d’un garçon, le même jour où son père a été hospitalisé d’urgence, que l’idée de tout formaliser par écrit a pris forme.

Si ‘Filho da mãe’ aborde le deuil précoce et brutal d’un enfant qui, à huit ans, a été confronté à la mort de sa mère, ‘Filho do pai’ revisite la vie – et la masculinité – du père et du grand-père, s’entrelace avec celle de l’auteur, menant à une réflexion sur ce que signifie être homme et père aujourd’hui. Le deuil trouve aussi sa place dans cette quête de réponses, bien que, comme il l’a avoué au Notícias ao Minuto, « les doutes en eux-mêmes, et les ambivalences, valent aussi comme réponse ». Car, rappelle-t-il, « quand nous sommes petits, nos parents sont presque des caricatures […] et, en grandissant, nous réalisons qu’ils sont aussi faillibles et fragiles que nous ».

L’acceptation de cette impossibilité, et ce qu’elle représentait, m’a beaucoup fait réfléchir sur la paternité dont j’avais été un sujet passif. Autrement dit, moi, fils de mon père et de ma mère, comment allais-je être père de ce garçon ? Qu’est-ce que j’hériterais de mon père ? Que lui avait-il reçu de son père ?

Six ans après avoir publié ‘Filho da mãe’, vous revenez avec ‘Filho do pai’. Le projet de consacrer un livre à votre père après sa mort faisait-il toujours partie de vos plans, ou est-ce quelque chose qui a émergé « dans le sillage » de l’œuvre précédente ?

Compte tenu de la relation que j’avais avec mon père, qui était tumultueuse, pour ainsi dire, et compte tenu de sa propre vie, du côté plus romanesque de sa vie, et comment elle a croisé la mienne, et que la famille est un thème présent dans ce que j’écris, je pensais que je pourrais finir par écrire sur mon père. Comme je le dis dans « Filho do pai », je ne savais juste pas que j’allais écrire sur la mort de mon père et la naissance de mon fils. Cela n’est devenu clair que le jour où je suis allé le voir ; c’est ainsi que le livre commence. Nous ne parlions pas depuis deux ans, nous étions au milieu d’une pandémie, il avait un cancer, supposément moitié en contrôle, mais c’était un homme de 70 ans et quelques années et je pensais devoir lui parler, sans être sûr si ce serait la dernière fois ; j’espérais que ça ne le soit pas, évidemment.

Cet jour-là, après une conversation un peu superficielle des choses, – j’étais dans la maison où j’ai grandi, ce qui a aussi un côté symbolique –, en allant partir, il m’a appelé et m’a offert mon acte de naissance, sans me dire pourquoi, ce qui m’a fait penser à de nombreuses possibilités. Là, j’ai commencé à écrire quelques notes. Ce n’était pas un journal intime, mais ça en avait les caractéristiques. Lorsqu’il a été hospitalisé en urgence, le même jour où j’ai appris que j’allais être père d’un garçon, il est devenu évident que quelque chose allait en émerger. Cette certitude a été confirmée après sa mort, lorsque j’ai réalisé que je ne serais jamais père et fils en même temps. L’acceptation de cette impossibilité, et ce qu’elle représentait, m’a beaucoup fait réfléchir sur la paternité dont j’avais été un sujet passif. Autrement dit, moi, fils de mon père et de ma mère, comment allais-je être père de ce garçon ? Qu’est-ce que j’hériterais de mon père ? Que lui avait-il reçu de son père ? Le livre a commencé à se former de cette manière, avec ces deux événements fondamentaux : une mort et une naissance.

J’ai écrit le livre comme une sorte de voyage à travers la paternité, l’expérience d’être fils, mais en pensant aussi à la masculinité, car c’est un thème incontournable pour presque la moitié de l’humanité, qui naît homme et qui s’assume ainsi, et en une période où la masculinité est en train d’être redéfinie.

Comme vous l’avez mentionné, vous n’avez pas eu l’opportunité d’être père et fils en même temps. En fait, au fur et à mesure que votre fils grandissait, votre père dépérissait. Comment avez-vous géré les émotions d’avoir la vie si alignée avec la mort ?

Je pense qu’à ce moment-là on n’y pense pas trop et peut-être c’est pour ça que l’on écrit un livre. Autrement dit, le livre sert à réfléchir sur ces moments. Le livre travaille beaucoup ce contraste entre les émotions du moment, c’est-à-dire les émotions qui étaient écrites dans un journal, dans un registre plus immédiat, sans grandes réflexions, plus basé sur les émotions du quotidien, de savoir que mon père avait été hospitalisé, d’être en colère, d’être triste, avec la capacité de, quatre ans après sa mort, m’asseoir, regarder ce journal, puiser dans mes souvenirs et écrire déjà avec une autre profondeur là-dessus et déjà avec l’expérience d’être père depuis trois ans.

Il y avait une expérience de paternité qui est encore réduite, – je n’ai pas été père d’un adolescent ni d’un adulte –, mais qui me permettait de me connecter plus avec l’expérience de mon propre père. L’écriture m’a permis de faire ce lien entre mon expérience et l’expérience de mon père, qui ne sera jamais possible, car il est mort avant que mon fils ne naisse. Je n’ai pas écrit le livre pour cela ; j’ai écrit le livre comme une sorte de voyage à travers la paternité, l’expérience d’être fils, mais en pensant aussi à la masculinité, car c’est un thème incontournable pour presque la moitié de l’humanité, qui naît homme et qui s’assume ainsi, et en une période où la masculinité est en train d’être redéfinie.

Ma masculinité n’était déjà plus exactement celle que mon père a héritée de son père, mais celle de mon fils sera encore plus différente. La masculinité a également été un peu balayée par la polarisation du discours politique et idéologique, et je pense que la radicalisation des opinions n’apporte généralement ni bonnes choses ni grandes vérités, car elle est immergée dans un biais généralement idéologique et parfois même fanatique. Je suis parti, plus que tout, du doute. Je voulais poser des questions et essayer, tout au long du livre, de répondre à ces questions. Certaines n’ont peut-être pas de réponse ; les doutes en eux-mêmes, et les ambivalences, valent aussi comme réponse.

Vous avez écrit que le deuil pour votre père « était fait depuis des années, alors qu’il était encore en vie », mais ce n’était pas vraiment le cas, n’est-ce pas ?

En fait, nous pensons toujours que nous sommes ces mammifères bipèdes programmés pour avoir des certitudes. C’est curieux car, pendant la pandémie, on a vu la détresse dans laquelle nous sommes tombés. Tout était incertain, il n’y avait pas de réponses, nous ne savions pas ce qui allait se passer, et nous sommes programmés biologiquement pour cela, pour la recherche de modèles, de contrôle, de certitudes. Par le temps écoulé depuis que je n’avais pas parlé à mon père, par les consultations de psychothérapie, par mon expérience de vie, par ma maturité, je savais que je ne serais jamais le fils qu’il souhaitait, ni lui le père que j’aurais peut-être souhaité. Je le voyais déjà sans grande amertume et nous pourrions nous retrouver mille fois de plus et vivre encore 100 ans, il serait difficile d’arriver à une sorte de réconciliation. D’où ma remarque sur le fait que le deuil était fait en vie, contrairement à ma mère, qui est un deuil radical et catastrophique qui survient à un enfant de huit ans.

C’était un homme de quarante ans et quelques, je savais que mon père allait mourir, mais la vérité est que la mort, en particulier celle de quelqu’un de si proche, est un événement rare pour lequel nous ne sommes jamais préparés. Même si nous pensons que oui, une série de choses émergent, beaucoup d’entre elles surprenantes, d’autres que nous savions exister, mais qui reviennent avec une force écrasante, surtout après la mort et dans les rites associés. Je parle de l’ironie cosmique qu’est, le même jour, avec une différence de deux heures, avoir l’échographie morphologique de mon fils, qui est une échographie très importante pour voir si le bébé a tous les organes, et deux heures plus tard, les funérailles de mon père. Autrement dit, une sorte de preuve de la vie et d’adieu. Alors, la mort implique de se rappeler presque toute une vie ; vous ne passez pas indifférent à cette torrent de vie de la personne qui part.

Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois, il vous a remis votre acte de naissance et un roman dédié à vous. Comment l’avez-vous perçu ? Était-ce une constatation qu’il allait mourir et une tentative de réconciliation ?

Je pense que cela pourrait être beaucoup de choses, et le livre laisse cela ouvert. Je ne saurai jamais. J’utilise cet épisode comme une garantie que beaucoup de choses que nous ne pouvons pas savoir de nos parents et que nos enfants ne sauront pas de nous. Chaque être humain est un univers complexe et vaste et nous n’y avons pas accès. Je présume, de ce que je connais de la nature humaine, qu’il y ait une relation entre une personne âgée et malade, sachant qu’elle peut mourir, en recevant l’acte de naissance comme une preuve de vie. D’une certaine manière, c’est un document de liaison entre ces deux personnes : son nom figurait sur ce document, tout comme le mien.

Mais il y a des choses qui, peut-être, existent à ce moment-là et ne doivent pas nécessairement être analysées en littérature. Ce moment en soi, même ce qu’il implique de doutes et de méconnaissance, a déjà eu une importante valeur. Je pense que mon père n’était pas assez naïf pour penser que ce serait un geste symbolique pour résoudre nos querelles. Ce qui se passe, c’est que les relations entre parents et enfants sont parfois si compliquées que les querelles et l’amour coexistent. Les disputes et la tendresse coexistent. Mon père était capable d’être tendre avec moi et était capable de montrer de l’affection, tout comme il était capable d’être impitoyable dans ses critiques.

Ayant traversé des deuils, je pense que les choses ne sont pas linéaires, ce ne sont pas une sorte de petites boîtes que nous ouvrons et parcourons. J’en parle beaucoup, surtout dans ‘Filho da mãe’ ; le deuil est personnel et intransmissible. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène universel qui touche tout le monde de la même manière, la vérité est que chacun vit le deuil à sa manière. Le deuil est très égoïste, la douleur est très égoïste. Le déni, la colère, la négociation sont des phases auxquelles la majorité des gens ne pensent pas en étant en deuil, mais que, d’une manière ou d’une autre, nous expérimentons tous

Votre père est décédé au plus fort de la pandémie, lorsque les visites à l’hôpital et les funérailles étaient encore limitées. Vous avez mentionné que votre père « ne méritait pas de mourir seul ». Diriez-vous que ne pas avoir été là a affecté votre deuil ?

Je pense que le fait de l’avoir rendu visite a atténué cette douleur ou cette impuissance. Je dis que mon père ne méritait pas de mourir seul aussi parce que par rapport à ce qu’il avait fait avec ma mère. En 1985, ma mère était malade, ils sont partis à Londres. Ma mère est décédée dans un hôpital à Londres et il était là tous les jours avec elle. Je pense que personne ne devrait mourir seul, et je pense que pendant la pandémie, de nombreuses personnes sont mortes seules, loin de leurs familles, qui ne pouvaient pas les visiter.

Aujourd’hui heureusement, la technologie atténue cette douleur, car les gens peuvent se parler au téléphone, se voir, mais à cette époque cela m’a mis en colère. Je pense qu’il ne méritait pas de mourir seul, notamment pour ce qu’il avait fait pour ma mère. Ensuite, comme tout le reste, la colère est une des phases du deuil. L’acceptation est une autre, et nous finissons par devoir accepter. J’ai pu lui parler deux jours avant sa mort, au téléphone, et je pense que nous étions tous deux presque sûrs que c’était la dernière fois que nous allions parler.

Vous avez mentionné les étapes du deuil ; croyez-vous en ce concept restreint tel qu’il nous est présenté ?

J’ai tendance à croire en des personnes qui en savent plus que moi et qui étudient les choses pendant des années d’une manière scientifique. Ce saut de foi, c’est la seule foi que j’ai, dans la connaissance résultant de la recherche et de la pensée scientifique. Ayant traversé des deuils, je pense que les choses ne sont pas linéaires, ce ne sont pas une sorte de petites boîtes que nous ouvrons et parcourons. J’en parle beaucoup, surtout dans ‘Filho da mãe’ ; le deuil est personnel et intransmissible. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène universel qui touche tout le monde de la même manière, la vérité est que chacun vit le deuil à sa manière. Le deuil est très égoïste, la douleur est très égoïste. Le déni, la colère, la négociation sont des phases auxquelles la majorité des gens ne pensent pas en étant en deuil, mais que, d’une manière ou d’une autre, nous expérimentons tous.

Je parle de la difficulté que nous avons à faire cette transition, à comprendre qu’ils sont des gens normaux et ne sont pas des figures ailées quand j’ai appris, par l’intermédiaire de mon frère, que mon père ne dormait pas et que la nuit, il pleurait et disait qu’il ne voulait pas mourir. Je me suis presque énervé contre l’univers ; comment est-il possible qu’on permette à cet homme de passer par là ? En vérité, je rectifie ensuite. Dans le paragraphe suivant, je dis ce qui m’étonne : « comment n’ai-je pas vu plus souvent durant la vie de mon père cette vulnérabilité ? »

À un moment donné, vous avez écrit que « ce cercueil de bois vous semble très petit pour la taille de votre père ». C’est comme être transporté dans une réalité parallèle lorsque nous voyons notre père, autrefois héros et symbole de masculinité, immobile, inerte et les mains croisées dans un cercueil. Comment avez-vous concilié que le même père qui vous a nettoyé le pied coupé, mais qui vous donnait aussi des coups de pantoufles, était plusieurs hommes dans un seul corps ?

Oui, j’en parle beaucoup dans le livre. En fait, je n’ai pas vu mon père dans le cercueil ; je pense que je ne voudrais pas non plus le voir. Pas par peur, mais cela ne m’intéresse pas vraiment. De plus, les cercueils ne pouvaient pas être ouverts pendant la pandémie. Mais en effet, le cercueil m’avait semblé très petit, c’était étrange. Je ne sais pas si c’est une tromperie de perception. Surtout quand nous sommes petits, nos parents sont presque des caricatures, sont des figures mythologiques, et en grandissant nous réalisons qu’ils sont aussi faillibles et fragiles que nous.

Je parle de la difficulté que nous avons à faire cette transition, à comprendre qu’ils sont des gens normaux et ne sont pas des figures ailées quand j’ai appris, par l’intermédiaire de mon frère, que mon père ne dormait pas et que la nuit, il pleurait et disait qu’il ne voulait pas mourir. Je me suis presque énervé contre l’univers ; comment est-il possible qu’on permette à cet homme de passer par là ? En vérité, je rectifie ensuite. Dans le paragraphe suivant, je dis ce qui m’étonne : « comment n’ai-je pas vu plus souvent durant la vie de mon père cette vulnérabilité ? » Elle est plus commune et plus humaine que l’infaillibilité et nous, surtout les hommes de la génération de mon père, prenaient pour acquis que la vulnérabilité n’est pas acceptée ou du moins ne sont pas révélées ni exposées. D’une certaine manière, j’ai grandi avec ça et pourtant aujourd’hui je débat encore avec cela, entre cette absolue nécessité d’expliquer à mon fils que c’est normal d’être vulnérable et que d’ailleurs la force de ton caractère se démontre souvent par la vulnérabilité.

Curieusement, une phrase que je n’ai pas utilisée dans le livre, disait Franklin D. Roosevelt, qui était le président américain quand la guerre a été déclarée contre l’Allemagne et le Japon. C’était un homme de caractère et avec une certaine forteresse de personnalité ; c’est lui qui a sorti les États-Unis de la Grande Dépression des années 1930, c’est lui qui a décidé d’entrer en guerre pour combattre les délires et les tueries des tyrannies comme la hitlérienne ou celle de l’empire japonais. Il disait : « Jamais la bonté humaine n’a affaibli le caractère de quiconque. Une nation, pour être forte, n’a pas besoin d’être cruelle. »

Nous cristallisons une figure paternelle ou maternelle, car nous sommes très jeunes et nous n’avons pas la capacité de nuance, nous ne réalisons pas que nos parents ont eu une jeunesse, ont eu une adolescence, ont fait des bêtises, ont eu des doutes, ont été de nombreuses personnes, tout comme nous le sommes, et je pense qu’une des grandes erreurs, que nous réalisons peut-être beaucoup plus tard, – si quelqu’un le réalise -, est de penser que nos parents sont toujours les mêmes personnes.

J’ai raconté plusieurs fois quand je parlais de mon dernier livre ‘Revolução’, une histoire de Salgueiro Maia, qui est aussi considéré comme un symbole d’une certaine fortitude mentale et spirituelle, et un homme courageux, un héros de la révolution. À un moment donné du 25 avril, il fait face seul à une voiture militaire du régime. Il a deux grenades dans sa poche prêtes à exploser, au cas où la voiture militaire du régime ne se retirerait pas, car c’était un moment crucial pour le dénouement de la révolution. Cette image d’un homme prêt à se sacrifier pour la liberté est incroyable. Cependant, il y a une autre histoire qu’il a racontée plus tard, des années plus tard, à Fernando Assis Pacheco, pour un journal lisboète, où il disait que dans une photographie très connue d’Eduardo Gageiro, quelques secondes après cette confrontation, les soldats réalisent l’importance du moment, sont photographiés en faisant le V de la victoire et lui est un peu plus à l’écart, l’air triste, mordant sa lèvre. Il a dit à Pacheco : « Si vous regardez bien sur la photo, je suis en train de mordre ma lèvre pour ne pas pleurer. » J’imagine ce que devait être le tumulte d’émotions, de peur, de joie, de nerfs dans cet homme. Je pense que le fait qu’il ait raconté cela dans un journal national, à un journaliste connu, assumant cette fragilité, est non seulement beau mais révèle autant de courage que la bravoure nécessaire pour se mettre devant le char. Cet équilibre ou l’acceptation de la vulnérabilité peut également être un aspect caractérial solide.

Et cela montre aussi la confiance dans sa masculinité.

Oui, exactement.

Dans les dernières pages du livre, vous avez inclus un épisode qui, je l’avoue, m’a fait rire. Où votre fils vous a demandé le nom de votre père et, quand vous lui avez répondu, il a dit qu’il ne savait pas qui c’était. C’est une réponse si sincère d’un enfant mais, en même temps, vraie ; nous ne savons jamais vraiment qui étaient nos parents, ni quelles étaient leurs motivations, et c’était un peu la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, n’est-ce pas ?

À propos du rire, encore hier, j’étais dans une librairie de quartier, une dame est venue acheter des livres, la propriétaire a dit qui j’étais, elle a voulu acheter un livre et que je le signe. Mais elle a dit qu’elle ne pouvait pas lire ‘Filho do pai’ maintenant, car son père venait de mourir. Je comprends cela parfaitement, mais j’ai appris avec ‘Filho da mãe’ que, lorsqu’on écrit sur la mort, on finit inévitablement par écrire sur la vie ; il s’agit des gens vivants, nous ne savons pas ce qui se passe après la mort. La vie est une tragi-comédie ; elle a des aspects absurdes, risibles, des ironies. Les familles sont souvent aussi source de comédie et, bien que ce soit un livre que certains moments peuvent être difficiles car ils parlent de deuil et de perte, l’humour a toujours fait partie de mon écriture. Je pense qu’aucun de mes livres n’est dépourvu de moments d’humour – l’humour fait partie de la vie. En tant que tel, ce livre comporte également des moments d’humour ; soit à travers mon fils, soit avec mon père.

Mon père disait souvent ‘ah, je connais mes enfants comme la paume de ma main’, et c’était une de ses grandes erreurs. Il ne connaissait pas ses enfants, spécialement les enfants adultes. Peut-être connaissait-il la matrice essentielle des enfants qu’il avait élevés lorsqu’ils étaient petits, mais il ne savait pas qui étaient les enfants adultes. Ce fossé qui, dans notre cas, s’est élargi au fil du temps, a marqué mon histoire avec mon père.

Concernant la question, c’est une inévitable. Nous cristallisons une figure paternelle ou maternelle, car nous sommes très jeunes et nous n’avons pas la capacité de nuance, nous ne réalisons pas que nos parents ont eu une jeunesse, ont eu une adolescence, ont fait des bêtises, ont eu des doutes, ont été de nombreuses personnes, tout comme nous le sommes, et je pense qu’une des grandes erreurs, que nous réalisons peut-être beaucoup plus tard, – si quelqu’un le réalise -, est de penser que nos parents sont toujours les mêmes personnes. Cela arrive surtout quand nous sommes plus jeunes. Mais si vous y pensez, pour moi, entre cinq et quinze ans, mon père était la même personne. J’étais incapable de voir les changements abyssaux que quinze ans eurent sur la vie d’un adulte. Ce que j’ai changé entre 30 et 45 ans est colossal, et eux aussi. Nous regardons la famille comme une sorte de microcosme, sauf que nous ne comprenons pas que ce microcosme est un être vivant en constante mutation et que nos parents ne sont pas toujours les mêmes. Richard Reeves dit que « le fait que nous voulions écrire sur ce que nous savons de nos parents ne résout pas du tout ce que nous ne savons pas ». En d’autres termes, nous n’utilisons qu’un fragment infinitésimal de ce que nous savons, à supposer beaucoup de choses, et je suis parti pour cela avec cette présomption ; je ne voulais certainement pas faire une sorte de portrait définitif de mon père.

Le livre est plus sur le doute, l’ambivalence, l’inconnu, car c’est ce qui marque notre existence, cette contradiction en particulier. Des personnes qui se connaissent depuis la naissance, qui ont été portées dans les bras, contact peau à peau, qui ont partagé des chambres, des maladies, des voyages, ressentent une énorme proximité et il y a une énorme illusion. Mon père disait souvent ‘ah, je connais mes enfants comme la paume de ma main’, et c’était une de ses grandes erreurs. Il ne connaissait pas ses enfants, spécialement les enfants adultes. Peut-être connaissait-il la matrice essentielle des enfants qu’il avait élevés lorsqu’ils étaient petits, mais il ne savait pas qui étaient les enfants adultes. Ce fossé qui, dans notre cas, s’est élargi au fil du temps, a marqué mon histoire avec mon père.

Le livre a également rappelé votre mère et à un moment donné, vous avez avoué que « son manque est, pendant un instant, le même que celui que vous avez ressenti à huit ans ». Compte tenu de votre familiarité avec le deuil depuis le jeune âge, comment appréhendez-vous le passage du temps ? Vous effraie-t-il ? Associez-vous les mesures aux années écoulées depuis le décès de vos parents ?

Même inconsciemment, les dates ont un grand impact sur notre vie. Curieusement, hier [13 mars] cela faisait 40 ans que ma mère est morte. C’est un chiffre assez rond qui m’a amené à voir des photos dans l’album, j’ai montré une photo à mon fils… Ce lien est inévitable. De nos jours, le deuil de ma mère est beaucoup moins problématique et présent qu’il y a 10 ou 15 ans, car j’ai fait le deuil, mais elle sera toujours présente. Elle apparaît à certains moments ; déjà pas seulement la mère malade ou l’absence de la mère, mais la mère vivante, c’est-à-dire les bonnes choses qui, pendant longtemps, n’étaient pas présentes. Ma mère était exclusivement la personne décédée. De nos jours, je raconte des histoires, des histoires de mon père, des histoires drôles de ma mère ; elle est présente, j’ai secoué un peu ce côté plus sombre du deuil et repris ce que doit être le deuil aussi, qui est la mémoire des bonnes choses.

Le deuil n’est jamais terminé ; il n’y a pas ce mot que les Américains aiment beaucoup, qui est ‘closure’. Si je suis vivant à 70 ans et quelques, probablement il y aura un jour où je vais me rappeler de ma mère et je vais pleurer, et c’est ainsi

C’est drôle, parce que mes enfants ont les yeux très similaires à ceux de ma mère, et nous avons beaucoup cette tendance à essayer de les trouver dans les choses, dans nos proches, dans la génétique, dans les choses qu’ils disent. Je réalise que je dis des phrases de mon père. Une des choses que j’ai pensé hier, c’est que ma mère vit, et quand je dis elle vit, ce n’est pas au sens ésotérique, religieux, parce qu’elle est morte, mais l’amour qu’elle avait pour ses enfants revit dans l’amour que j’ai pour mes enfants. Probablement, avoir été aimé de cette manière, en particulier en tant qu’enfant, est une des raisons pour laquelle j’ai mieux résisté à l’absence de ma mère, avec des années de sécurité et d’affection.

Les personnes qui ont eu des enfances très compliquées ou qui, après la mort de la mère ou du père, voient leur monde s’effondrer, les routines disparaissent, là l’impact du deuil est généralement encore plus grand. Dans mon cas, j’ai eu la chance d’avoir eu, dans le malheur, une enfance plutôt heureuse, avec amour, et que la routine ait été maintenue plus ou moins dans le possible. Le deuil n’est jamais terminé ; il n’y a pas ce mot que les Américains aiment beaucoup, le ‘closure’. Si je suis vivant à 70 ans et quelques, probablement il y aura un jour où je vais me rappeler de ma mère et je vais pleurer, et c’est ainsi.

Un jour, j’ai demandé à mon frère s’il ne pensait pas que le fait d’avoir subi la plus grande perte de toutes si tôt nous avait, d’une certaine manière endurci, ou nous avait amenés à relativiser d’autres pertes tout au long de notre vie, même jusqu’à ma relation avec ma propre finitude et ma mort. Il a dit oui, jusqu’à avoir été père. Maintenant que je suis père, je comprends mieux sa réponse. Quand on a un enfant, notre finitude n’est plus en fonction de nous, mais des autres. L’idée que mon fils peut rester sans protection, que je ne vais pas voir sa croissance, donne une nouvelle perspective à la mort. Mes ancêtres directs sont tous morts et, à cet égard, je suis relativement en paix. Je pense que je suis dans cette phase de l’acceptation.

Le fait que nous ayons réussi à envoyer des sondes spatiales, les Voyager, qui se trouvent à des milliards de kilomètres de la Terre, et qui portent gravées sur un disque d’or non seulement des musiques de Beethoven et des salutations en plusieurs langues, mais le battement du cœur de la petite amie du scientifique leader du projet, qui était amoureux, [montre que] cette capacité d’abstraction, de beauté et de poésie existe parce que les deux genres ont collaboré, d’une certaine manière

« Tous les jours, des naissances sont annoncées, tous les jours, des morts sont préparées, tous les jours, on prépare le dîner. » Je crois que cette phrase illustre bien la réalité de la vie, qui ne s’arrête même devant la mort. Néanmoins, la mort et le deuil, contrairement à la naissance, demeurent des tabous. Comment peut-on amener la société à comprendre qu’en parlant de la mort, nous parlons de la vie, comme vous l’avez mentionné ?

Il existe des sociétés et des cultures où, soit la connexion avec la mort, soit les rituels avec la mort, sont moins négationnistes ou évitent moins l’inévitabilité de la mort. La culture occidentale présente deux caractéristiques que je pense font que le deuil soit peu discuté. Dans les notes de téléphone, j’ai écrit ‘memento mori’, qui signifie ‘souviens-toi que tu es mortel’. Parfois, je suis étonné que les gens ne pensent pas plus qu’ils vont mourir, et quand je dis cela ce n’est pas d’une manière lugubre. Sachant que vous allez mourir, que cela implique-t-il dans votre vie ?

Au cours des 50 ou 60 dernières années, les gens ont cessé de mourir à domicile, et mourir à la maison permettait un contact beaucoup plus grand. Maintenant, les décès sont beaucoup plus cliniques et aseptiques, et il est logique que ce soit ainsi. Une autre chose qui peut avoir plus d’influence sur cette non-acceptation de la mort, c’est que nous vivons dans une culture, jamais avant comme celle-ci, de la dictature du bonheur. C’est-à-dire, étant donné que la plupart des gens passent une grande partie de leur journée sur les réseaux sociaux, et que le monde virtuel n’est plus le monde virtuel, c’est le monde réel, il y a l’imposition du bonheur. Bien sûr, tout cela est un mensonge, parce que les gens à un moment donné sont tristes. Je pense que non seulement mourir est à l’encontre de cet esprit de bonheur total, mais les sentiments associés à la mort [sont évités] parce qu’ils dérangent les autres. Je pense que les gens évitent même de dire que quelqu’un de proche est mort. La mort est à rebours de l’esprit de notre temps, pour ainsi dire. Il revient à tout le monde.

Outre la positivité toxique, je crois aussi que nous ne savons ce qu’est le deuil que lorsque nous le vivons, et nous finissons par avoir une autre notion de la finitude et que nous sommes tous mortels.

Oui, il y a des expériences à vivre, et le deuil en fait partie. Mais même en dehors des âges où nous n’y pensons pas, car nous sommes immortels, le discours public parle peu de la mort. Il y a une certaine cérémonie, pour ainsi dire. J’utilise seulement le mot mourir, je n’utilise aucun type d’euphémismes. Je comprends que les gens le fassent ; c’est une protection. Mais les gens meurent.

Comme vous l’avez constaté, le monde qui a reçu vos enfants est très différent de celui dans lequel votre père et votre grand-père ont grandi. À votre avis, qu’est-ce que cela signifie d’être un homme aujourd’hui ?

Je pense que je n’ai pas de réponse à cela, parce que je pense qu’il n’y a pas de réponse définitive. C’est une construction. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a des caractéristiques biologiques et psychologiques qui précèdent la culture, mais qui sont aussi à l’origine de la culture ; la masculinité n’est pas uniquement une construction sociale et il y a des traits qui sont associés aux hommes. En fait, avoir un garçon de trois ou quatre ans et voir comment il joue dans un parc, comment il joue avec les filles et les garçons, peut conduire à cette supposition. Évidemment que je parle d’une ‘baseline’ [point de départ], d’une généralisation ; bien sûr, il y a des ’outliers’ [cas atypiques] et il y a des filles qui ont des caractéristiques que l’on pourrait dire plus masculines. Nous voyons plus de garçons descendre le toboggan tête la première, mais il y a des filles qui le font aussi, et il y a des garçons qui ne le font pas.

[Mais] les hommes, en général, sont plus grands, ont plus de densité osseuse, ont plus de globules rouges, voient mieux de loin. Les femmes supportent mieux la douleur, voient mieux avec moins de lumière, ont de meilleures capacités linguistiques, parmi beaucoup d’autres différences. Et ces différences ne servent pas de compétition ou de supériorité d’un genre par rapport à l’autre, mais de collaboration. Autrement dit, le fait que nous ayons réussi à envoyer des sondes spatiales, les Voyager, qui se trouvent à des milliards de kilomètres de la Terre, et qui portent gravées sur un disque d’or non seulement des musiques de Beethoven et des salutations en plusieurs langues, mais le battement du cœur de la petite amie du scientifique leader du projet, qui était amoureux, [montre que] cette capacité d’abstraction, de beauté et de poésie existe parce que les deux genres ont collaboré, d’une certaine manière.

Bien sûr, ce serait insensé de dire qu’il n’y a pas d’éléments de la masculinité qui causent douleur et perte. Les hommes sont la troisième cause de décès des femmes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Mais 80 % des homicides sont des hommes, une grande partie de la population carcérale est composée d’hommes, deux tiers des décès désespérés sont des hommes. Par conséquent, il y a des éléments de la masculinité, qu’ils soient plus biologiques ou culturels, qui causent des dommages.

J’ai senti que certains éléments de ma masculinité ont trouvé un véhicule dans la paternité, être père. Cet esprit de mission, faire des choses difficiles, la physicalité. Être homme est évidemment beaucoup de choses, ce n’est pas une chose statique, c’est une chose plastique. Mais, étant une chose plastique, c’est aussi quelque chose. En d’autres termes, ça ne peut pas être tout, car une chose qui est tout, ce n’est rien.

Je constate qu’aujourd’hui, la masculinité est un peu retranchée dans le débat public et, souvent, elle est capturée par les extrêmes idéologiques. Soit la masculinité est un péché originel, le les hommes sont tous mauvais, toute masculinité est toxique et c’est un problème des garçons – et ils doivent le résoudre -, soit la masculinité est une espèce de Graal, c’est la meilleure chose qui soit, elle est infaillible, elle ne peut pas être remise en question, à la manière de certains idiots comme Andrew Tate ou Donald Trump. Autrement dit, le contraire de ce que disait Franklin D. Roosevelt, que vous n’avez pas besoin d’être cruel pour être fort. Ce que je remarque, c’est qu’il y a un vide. Parce que la masculinité a été capturée par ces deux extrêmes, entre rien et quelque chose, il y a qui préfèrent une chose.

Les garçons qui se sentent garçons et qui aiment être garçons et ne sentent pas qu’ils doivent payer pour les péchés des pères et des grands-pères, donc, ne sentent pas qu’ils sont les bourreaux du patriarcat, mais qui se sentent perdus, peuvent être attirés par certains discours de types comme Andrew Tate, d’une masculinité pleine de vanité et de futilité, pour ainsi dire. Quand je vois Bruce Springsteen ou Barack Obama, en tant que modèles de masculinité, ils me semblent intéressants, car ce sont des personnes sensibles, sensées, et qui utilisent certaines caractéristiques associées à la masculinité – comme esprit de mission, faire des choses difficiles, l’impulsion pour l’exploration, la physicalité – de la bonne manière. Non pas pour exploiter ni pour opprimer, mais pour éduquer et servir de modèle.

Par exemple, j’ai senti que certains éléments de ma masculinité ont trouvé un véhicule dans la paternité, être père. Cet esprit de mission, faire des choses difficiles, la physicalité. Être homme est évidemment beaucoup de choses, ce n’est pas une chose statique, c’est une chose plastique. Mais, étant une chose plastique, c’est aussi quelque chose. En d’autres termes, ça ne peut pas être tout, car une chose qui est tout, ce n’est rien. Il y a un spectre de masculinité, mais nier qu’il y a des traits biologiques et psychologiques inhérents à la majorité des hommes, tout comme à la majorité des femmes, c’est nier la biologie. C’est la même chose que de dire que la Terre est plate ou que c’est le soleil qui tourne autour de la Terre.

Cela veut-il dire que les filles n’ont pas de problèmes ? Énormément. Reconnaître que certains garçons – ou tous – sont plus perdus, c’est oublier tout ce qu’il reste encore à faire pour les femmes ? Évidemment que non. Je pense que nous pouvons avoir deux idées et deux préoccupations dans la tête, mais ce n’est pas bon d’avoir une société dans laquelle les garçons sont oubliés. D’ailleurs, c’est même dangereux – ils deviennent très vulnérables à être attirés par des mouvements radicaux

Au septième jour de gestation, les garçons reçoivent de grandes doses de testostérone, ce qui commence à différencier le cerveau. Le cortex préfrontal des garçons se développe plus tard que celui des filles, ils sont donc plus immatures jusqu’à plus tard. Ils sont plus enclins aux accidents stupides et meurent plus pendant l’adolescence. Il y a ceux qui disent, par exemple, que les garçons devraient entrer à l’école plus tard. Les garçons ont plus de difficultés à rester calmes dans une salle, ils sont donc surdiagnostiqués avec des déficits d’attention. Les garçons sont moins pris dans les bras que les filles et, car ils sont considérés comme moins bavards et moins ouverts aux émotions, ils passent plus inaperçus lorsqu’ils ont des problèmes de santé mentale.

Cela veut-il dire que les filles n’ont pas de problèmes ? Énormément. Reconnaître que certains garçons – ou tous – sont plus perdus, c’est oublier tout ce qu’il reste encore à faire pour les femmes ? Évidemment que non. Je pense que nous pouvons avoir deux idées et deux préoccupations dans la tête, mais ce n’est pas bon d’avoir une société dans laquelle les garçons sont oubliés. D’ailleurs, c’est même dangereux – ils deviennent très vulnérables à être attirés par des mouvements radicaux. Ce n’est pas un hasard si la majorité des personnes qui ont rejoint Daesh et l’État islamique étaient des garçons européens, vivant en France, certains d’entre eux occidentaux. La même chose avec les mouvements d’extrême droite.

Il est nécessaire d’avoir de nouveaux modèles d’une masculinité saine, pour ainsi dire. Cela est dit, d’ailleurs, dans un livre que je cite, de Richard Reeves, où il dit qu’une des découvertes du féminisme et de tout ce que le féminisme a apporté, c’est que les hommes ont besoin plus des femmes qu’ils ne pensaient. Parce que les hommes seuls, surtout à partir de l’âge moyen, ont plus tendance à l’alcoolisme, aux crises cardiaques, aux décès précoces. Esther Perel, une psychologue que j’aime beaucoup, dit que la masculinité est considérée comme quelque chose de certain et intouchable, mais, si c’est le cas, pourquoi les hommes doivent-ils toujours prouver leur masculinité ? Peut-être que la masculinité est quelque chose de plus fragile et inconstant que ce que nous imaginons.

Je ne crois pas qu’il existe un modèle d’homme. D’ailleurs, cette idée d’un homme véritable qui, peut-être, existait pour mon père, n’a pas de sens pour moi. Maintenant, je sais que ce n’est pas un péché originel d’être homme, je sais que beaucoup d’hommes aiment être des hommes, tout comme les femmes aiment être des femmes, sans avoir une fierté particulière à cela, et que chaque genre a des caractéristiques qui ont été bénéfiques pour l’espèce et qui peuvent être bénéfiques pour les générations futures.

Nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi un produit de la société dans laquelle nous vivons. La façon de percevoir la vie de votre grand-père, et même de votre père, était probablement différente de la vôtre, et sera certainement différente de celle de vos enfants. Il y avait peut-être aussi plus de structure à la fois pour les hommes, que pour les femmes, et cela explique pourquoi les hommes se sentent plus perdus.

Pour les hommes, c’était plus facile, car ils étaient les pourvoyeurs. Alors, l’homme avait une voie tracée : il se mariait, avait des enfants, allait travailler, quittait la maison, revenait. Heureusement, de nos jours, nous sommes beaucoup plus polyvalents et multiples. Je pense que pour tout homme moderne, l’idée d’être le seul pourvoyeur ne le déplace plus ; il se peut même que la femme soit la seule pourvoyeur.

Je ne peux pas m’empêcher de vous demander : comment c’était d’écrire pour ‘Rabo de Peixe’ ? Comment appréhendez-vous le succès de la série ?

Écrire pour ‘Rabo de Peixe’ est mieux que le succès, car je passe plus de temps à écrire qu’à vivre du succès. Le succès est très éphémère. Je me suis beaucoup amusé, j’aime beaucoup écrire, j’ai vraiment apprécié d’être dans la salle des écrivains dans la première, deuxième et troisième saisons. Personne ne le sait avec précision, mais j’imagine que la deuxième sera lancée en 2025. C’était un projet très unique ; il est rare au Portugal d’avoir l’occasion de travailler dans les conditions que Netflix, et surtout Augusto Fraga, ont offertes à l’écriture. L’écriture est souvent le parent pauvre de l’audiovisuel, en particulier au Portugal, et Augusto Fraga a dit, ‘non, tout commence par l’écriture’.

Quant au succès, bien sûr, c’est incroyable. Je n’avais jamais imaginé que quelque chose que je ferais dans la vie serait regardée par des millions de gens. Probablement je ne ferai pas autre chose qui soit vue par autant de gens, donc je suis déjà heureux. Bien sûr, je pense qu’il y a eu beaucoup plus de gens qui ont aimé que de détracteurs, mais je me souviens d’avoir parlé à Augusto et lui dire qu’écrire une série valait beaucoup mieux que parler d’une série.

Quels autres projets avez-vous en main en ce moment ?

Je viens de finir d’écrire un film en anglais, pour un producteur canadien, qui est basé sur une histoire originale. Il est en phase de pouvoir être produit ou pas ; il faut toujours voir s’il y a de l’argent. Je vais écrire un autre film maintenant, dans les temps à venir, et j’ai quelques projets de séries, mais ces choses prennent toujours du temps. Je prépare également mon prochain livre qui, en principe, portera sur le colonialisme, la décolonisation et la guerre coloniale.